交通事故に遭ったら何をすべき?事故直後の対応から解決までの流れを徹底解説

最終更新日2025.9.29(公開日:2020.4.12)

執筆者:日本交通法学会正会員 倉橋芳英弁護士

音声でも解説をご用意しています。

交通事故に遭われたばかりのあなたは、突然の出来事に不安を感じているかもしれません。「何をすればいいの?」「この先どうなるの?」と戸惑うのは当然です。しかし、事故直後の対応は、その後の賠償や解決に大きく影響することもあります。事故直後に適切な対応を取ることで、あなたが不利益を被ることを防ぎ、適正な補償を得るための道筋をスムーズに進めることができます。

この記事では、交通事故に遭われた被害者の方が、事故発生直後から示談成立、そして万が一の裁判に至るまでの解決までの流れを、専門家の視点からわかりやすく解説します。各ステップで押さえるべきポイントや注意点、知っておくべき法律知識、そして弁護士に相談するメリットまでを網羅的にご紹介しますので、ぜひ最後までお読みいただき、今後の対応の参考にしてください。

交通事故直後の緊急対応と安全確保

交通事故が発生した直後は、何よりもまず怪我人の安全確認と二次的な事故の防止が最優先です。

1. 怪我人の救護と二次災害の防止

まず、同乗者や事故の相手の安否を確認し、重傷の怪我人がいればすぐに救急車(119番)を呼びましょう。また、軽い怪我だと思っても、後から症状が悪化したり、後遺症が残ったりする可能性もあるため、自己判断は避け、速やかに病院を受診することが大切です。

道路交通法では、運転者や同乗者には事故の続発を防ぐ義務が課せられています。可能であれば車を安全な場所(路肩など)に移動させ、ハザードランプの点灯や、三角停止板・発煙筒を設置して後続車に事故を知らせましょう。特に高速道路上での事故は危険性が高いため、ガードレールの外側など安全な場所への避難も重要です。

2. 警察への連絡はなぜ必須?

怪我人の救護と安全確保が済んだら、どんなに軽微な事故であっても必ず警察(110番)に連絡してください。警察への届出は道路交通法で義務付けられており、怠ると懲役や罰金などの刑事罰が科される可能性があります。

警察に届け出ないことの最大のリスクは、「交通事故証明書」が発行されなくなることです。この証明書は、文字通り交通事故の発生を証明し、保険会社に保険金を請求する際にも必要となる非常に重要な書類です。後々のトラブルを防ぐためにも、警察への連絡は必須と覚えておきましょう。

事故後の情報収集と記録の重要性

事故直後は動揺しているかもしれませんが、後の示談交渉や保険金請求に備えて、できる限り事故に関する情報を正確に記録しておくことが重要です。

1. 加害者との情報交換のポイント

警察への連絡が済んだら、加害者と以下の情報を確実に交換しましょう。後の手続で不可欠な情報となります。

- ・加害者の氏名、住所、連絡先

- ・車両の登録ナンバー

- ・加入している保険会社の名称と連絡先(自賠責保険、任意保険の証明書番号)

- ・車両の所有者と運転手の関係性(業務中の事故であれば勤務先と雇い主の情報も)

可能であれば、相手の運転免許証や車検証、保険証券をスマートフォンで撮影させてもらうと確実です。また、相手がその場で示談を持ちかけてきても、絶対に応じないでください。一度示談が成立すると、原則として内容を覆すことが困難になるため、後から判明した損害に対する十分な補償が受けられなくなるリスクがあります。

2. 事故状況の証拠収集は欠かせない

記憶が新しいうちに、事故状況の詳細を記録に残しましょう。これは、後の示談交渉や訴訟の際に、事故態様や損害額の点で意見が食い違うことを防ぐ重要な証拠となります。

- ・事故車両や自身の怪我の状態を写真で撮影する(多角的に、損傷箇所が分かるように)

- ・事故現場の状況を記録する(発生日時、場所、道路状況、車両の位置関係、信号機や標識の有無、天候、交通量、ブレーキ痕など)

- ・ドライブレコーダーの映像を保存する(上書きされないようSDカードを抜くなど)

- ・加害者との会話を録音する(相手が事故前の運転状況についての落ち度を認める発言などをした場合、後で「言っていない」と否定されることを防ぐため)

警察も実況見分を行いますが、必ずしも詳細な記録が残るわけではないため、ご自身でも積極的に記録を残すことが大切です。

3. 目撃者確保の重要性

もし事故現場に目撃者がいた場合は、その証言は第三者としての客観的な証拠となり、後の交渉で非常に強力な助けとなります。氏名や連絡先を聞いてメモしておき、必要であれば後日証人になってもらえるよう依頼しておきましょう。

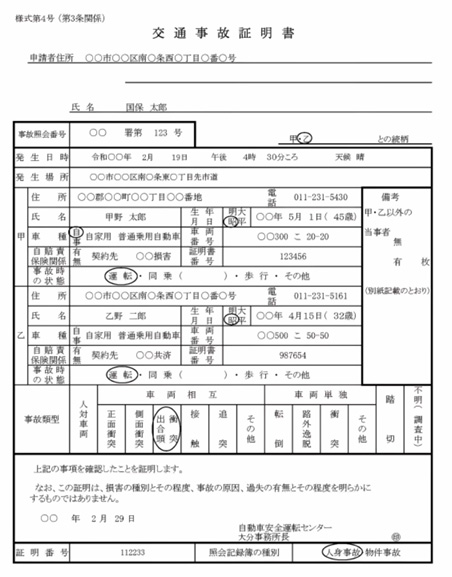

4. 交通事故証明書とは?取得方法と必要性

交通事故証明書は、自動車安全運転センターが発行する、交通事故発生の事実を公的に証明する唯一の書類です。この書類は、保険金の請求や加害者との示談交渉など、様々な手続で必要となります。

取得方法は、警察署や交番、保険会社などで交付申請書をもらい、自動車安全運転センターに申請することで交付を受けられます。申請は郵送、窓口、インターネットでも可能です。

注意点として、人身事故の場合は事故発生から5年、物件事故の場合は3年が経過すると、原則として交付されなくなります。また、警察に届け出ていない事故については、交通事故証明書は発行されません。後で困らないよう、早めに取得しておきましょう。

身体の安全が最優先!早めの病院受診

事故直後の対応の中でも、自身の身体の安全と健康は最も優先すべき事項です。

1. なぜ事故直後に病院に行くべきなのか?

交通事故に遭ったら、症状が強くなくても、できるだけ早く病院を受診してください。その理由としては、以下の点が挙げられます。

痛みや症状が遅れて出る場合がある

事故直後は、事故の衝撃や興奮によって痛みを感じにくいことがあります。特にむちうちやは、数時間後や翌日、数日経ってから痛みやしびれなどの症状が出ることが珍しくありません。

怪我と事故の因果関係が認められなくなるリスク

事故から時間が経ってから病院へ行くと、その怪我が交通事故によるものなのか、因果関係を証明することが難しくなり、治療費や慰謝料の補償が受けられなくなるリスクがあります。

後遺症が残る可能性

適切な治療を早期に開始しないと、怪我が悪化したり、後遺症が残ったりする可能性があります。

2. いつまでに初診を受けるべき?

可能な限り、事故当日、遅くとも2~3日以内には医療機関を受診することをお勧めします。小さな子どもなど、自分で症状を訴えられない場合も、早めに検査を受けさせるようにしてください。

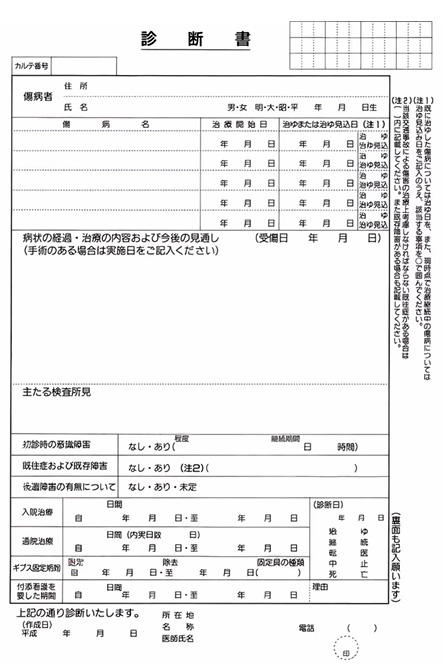

3. 診断書は人身事故切り替えの鍵

もし怪我をしているにもかかわらず、当初「物損事故」として警察に届け出てしまった場合でも、諦めないでください。事故発生日からおおむね1週間程度以内に医師の診断を受け、負傷の診断書を警察に提出することで、「人身事故」へ切り替えてもらうことが可能です。

人身事故として処理されることで、警察による実況見分調書が作成され、これが事故態様や過失割合を明らかにする重要な証拠となります。事故後の初診が遅れると、警察が人身事故への切り替えに応じない可能性もあるため、注意が必要です。

保険会社への連絡と適切な治療の進め方

警察への連絡と病院受診が済んだら、次は保険会社への連絡と、治療を適切に進める段階に入ります。

1. 自身の保険会社への連絡

事故直後の対応が一段落したら、ご自身が加入している任意保険会社に、できるだけ早く事故の報告をしましょう。連絡が遅れると、保険を利用できなくなってしまう可能性もあります。

- ・保険証券などの契約内容がわかる資料と、相手の情報を手元に用意しておくと、スムーズに報告できます。

- ・人身傷害保険特約や弁護士費用特約が付帯しているか確認することも重要です。これらの特約は、あなたが損害を被らないための大きな助けになります。

2. 加害者側保険会社とのやり取りで注意すべき点

通常、加害者が任意保険に加入している場合、その保険会社が被害者への損害賠償対応(治療費の支払い、示談交渉など)の窓口となります。しかし、相手の保険会社の提案を鵜呑みにすることはやめましょう。

- ・保険会社は、できるだけ低い金額で補償を済ませようとする傾向があります。被害者が法律や保険の専門知識を持たないことを前提に、自社に有利な基準(自任意保険基準)で賠償額を提示してくることが多いです。

- ・「過失を認める」「怪我は大したことない」といった安易な発言は避けるべきです。これらの発言は、後からあなたへの補償を少なくする根拠とされることがよくあります。

もし相手の保険会社とのやり取りで答え方に悩む場合や、一方的に話を進められそうな場合は、弁護士など専門家の力を借りることを検討しましょう。

3. 適切な通院頻度と治療期間

怪我の治療中は、医師の指示に従い、適切な頻度で通院を続けることが重要です。

通院頻度

一般的には、むちうちなどの症状では週2~3回程度の通院が目安とされています。毎日通うことで慰謝料が最大になるわけではなく、過度な通院は不自然に過剰な治療とみられ、治療費が認められなくなるリスクが高くなります。

自己判断での中断はNG

症状が残っているにもかかわらず、自己判断で通院を中断・中止したり、通院期間が空きすぎたりすると、後日痛みが再発しても事故との因果関係を疑われたり、保険会社に治療打ち切りを主張され、不利になるおそれがあります。

整形外科への通院を優先

整骨院や接骨院での施術は、医師の治療ではないため、後遺障害認定で不利になったり、保険会社から治療として認められない可能性があります。できる限り、整形外科など医師のいる医療機関での治療をメインとし、医師の指示に従いましょう。

4. 「症状固定」とは?治療打ち切りへの対応

治療を続けてもこれ以上症状の改善が見込めない状態を「症状固定」と言います。この判断は、治療を担当している医師が行うものであり、保険会社が決めるものではありません。

保険会社は、治療費の負担を抑えるために、早い段階で「症状固定」を主張し、治療費の支払いを打ち切ってくることがあります。しかし、医師がまだ治療が必要と判断している場合は、安易に同意せず治療を続けるべきです。

もし治療費の打ち切りを告げられた場合は、一旦健康保険などを利用して治療を続け、弁護士に相談することを検討しましょう。

5. 後遺症が残ったら「後遺障害認定」を

症状固定の診断後も痛みや可動域制限などの症状が残ってしまった場合、それは「後遺症」となります。この後遺症に対して、適正な賠償金を受け取るためには「後遺障害等級認定」の手続を行う必要があります。

自賠責保険の後遺障害等級は、認定機関である「損害保険料率算出機構(自賠責調査事務所)」によって判断されます。認定されると、等級に応じて後遺障害慰謝料や逸失利益(事故がなければ将来得られたであろう収入の損失)などの賠償金を受け取ることができます。適切な等級認定を受けるためには、医師に作成してもらう後遺障害診断書の内容が非常に重要です。

6. 後遺障害等級認定の異議申立て

後遺障害の認定結果に納得できない場合(非該当だった場合や、認定された等級が軽すぎる場合など)は、「異議申立て」を行うことができます。これは、後遺障害の再審査を求める不服申立ての手続です。

異議申立てには、最初に提出した資料に加えて、カルテや医師の意見書など、新たな証拠資料が必要となります。異議申立ての審査には、約2~6か月程度かかることが一般的です。複雑な事案では1年以上かかることもあります。弁護士に相談することで、非該当の理由を分析し、適切な追加資料を揃えるサポートを受けることができます。

示談交渉の開始と注意点

怪我の治療が終わり、または後遺障害等級が認定され、損害額が確定したら、いよいよ加害者側(多くは保険会社)との示談交渉が始まります。示談とは、裁判をせずに当事者間の話し合いで損害賠償の内容を決めることです。

1. 示談交渉はいつから始める?

示談交渉は、交通事故による損害が確定した時点、つまり怪我が完治したか、後遺障害等級の認定結果が出た時点で開始するのが一般的です。怪我の治療が続いている間は損害額が確定しないため、示談交渉は行われません。

死亡事故の場合は、四十九日の法要の後から示談交渉を開始することが多いですが、加害者の刑事裁判が終わるまで待つことも一つのタイミングとされています。

2. 示談交渉で「やってはいけないNG行為」

示談交渉では、以下の「やってはいけないNG行為」に注意が必要です。

事故直後に加害者と直接示談交渉をする

怪我の状態や損害の実態が不明な段階での交渉は、適正な金額にならない可能性が高く、後々トラブルの原因になります。

必要以上の治療費を使う

交通事故に関連する費用であっても、社会通念上不必要な出費は、後から賠償として認められない可能性があります。

医師の判断を聞かずに通院をやめる、病院に行かない

怪我が残っているのに自己判断で治療をやめると、事故との因果関係を否定され、補償が受けられなくなることがあります。

相手の保険会社の提案を鵜呑みにする

保険会社の提示額は、多くの場合、本来受け取れるはずの金額よりも低い傾向にあります。

納得できない示談の内容に同意する

示談は一度合意すると、原則としてその内容を覆すことはできません。疑問や不安がある場合は、専門家に相談してから同意しましょう。

3. 示談金の内訳と相場

交通事故の被害者が受け取れる示談金には、以下のような項目が含まれます。

慰謝料

精神的苦痛に対する補償。入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、死亡慰謝料の3種類があります。

治療費

怪我の治療にかかった費用(入院費、リハビリ費用など)。

通院交通費

通院にかかる交通費。

休業損害

怪我で仕事を休んだことによる収入の損失。

逸失利益

事故がなければ将来得られたであろう経済的利益(後遺障害や死亡によるもの)。

車両修理費

車の損傷修理にかかった費用。

過失割合によって受け取れる金額は変わります。被害者にも過失があった場合、その割合に応じて請求できる金額が少なくなります。

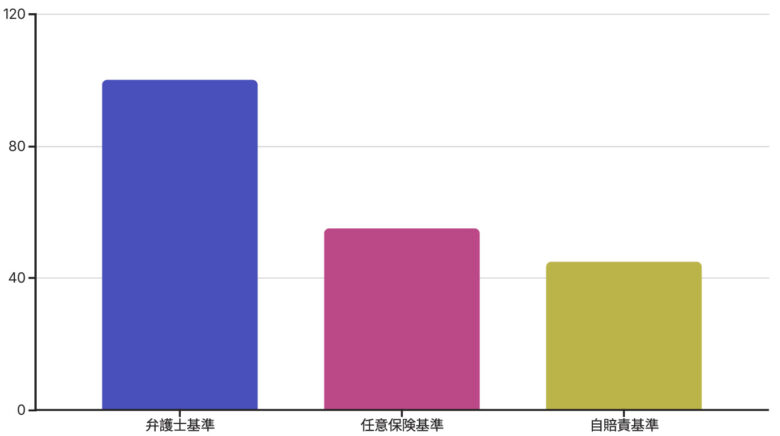

4. 弁護士基準で示談金が増額できる理由

交通事故の慰謝料の計算基準には、主に以下の3種類があります。

1. 自賠責基準

自賠責保険が定める最低限の補償額。

2. 任意保険基準

各任意保険会社が独自に定める基準。自賠責基準と同等か、少し高い程度。

3. 弁護士基準(裁判基準)

過去の裁判例に基づいて算出された基準。通常、最も高額になります。

保険会社が提示してくる示談金は、通常、任意保険基準で算出されているため、弁護士が交渉することで、弁護士基準に基づいて増額が期待できます。

示談交渉が決裂した場合の解決手段

もし保険会社との示談交渉がまとまらない場合、以下のような解決手段を検討することになります。

1. 交通事故紛争処理センターの活用

手続の概要

交通事故紛争処理センター(通称「紛セン」)は、交通事故に関する専門知識を持つ弁護士が「あっせん人」として間に入り、双方の言い分を聞きながら合意を目指す機関です。原則3回までで終了するため、比較的短期間での解決を目指せます。

メリット

- ・中立な第三者が介入する

専門家が客観的に判断してくれるため、公平な解決が期待できます。 - ・費用が抑えられる

基本的に無料で利用できるため、経済的な負担が少ないです。 - ・比較的早期解決が可能

裁判よりも短い期間で解決を目指せます。

デメリット

- ・複雑な争点には不向きな場合がある

多数の争点がある複雑なケースでは、解決が難しいことがあります。 - ・相手が応じない可能性

相手が紛センのあっせんに応じない場合や、提示された和解案に同意しない場合は、解決に至らないこともあります。

2. 民事調停とは?

手続の概要

民事調停は、裁判所で調停委員(一般市民から選ばれた人と裁判官)が仲介となり、話し合いで解決を図る手続です。あくまで話し合いによる解決を目指すため、当事者の合意がなければ成立しません。

メリット

- ・非公開で進められる:プライバシーが保たれます。

- ・費用が比較的安い:裁判に比べて費用が少なくて済みます。

- ・柔軟な解決が可能:法律に厳密に縛られず、当事者の状況に合わせた柔軟な解決が可能です。

デメリット

- ・合意が必須:相手が合意しなければ解決に至りません。

- ・長期化の可能性:調停が長引くこともあります。

3. 民事訴訟(裁判)とは?

手続の概要

民事訴訟は、裁判官が中立な立場から証拠に基づいて判断を下し、判決によって解決を図る法的な手続です。

メリット

- ・最も高額な慰謝料基準が適用される

弁護士基準(裁判基準)が適用されるため、最も高額な賠償金を得られる可能性があります。 - ・強制力がある

判決が出れば、相手はそれに従う義務が生じます。 - ・複雑な事案にも対応可能

調停やあっせんでは解決が難しい複雑な事案も、裁判で詳細に審理されます。

デメリット

- ・長期化しやすい

解決までに半年から数年、事案によってはさらに時間がかかることがあります。 - ・費用がかかる

弁護士費用や裁判費用が発生します。 - ・精神的負担が大きい

裁判は当事者にとって大きなストレスとなることがあります。 - ・相手が認めていた損害を否定する可能性

交渉時点では認められていた損害項目が、訴訟で否定されるリスクもあります。

示談交渉がまとまらない場合、どの手続を選択すべきか悩んだら、一度弁護士に相談することをお勧めします。

交通事故の解決は弁護士に相談すべき?

交通事故の被害に遭った場合、多くの手続や交渉が発生し、治療に専念しにくい状況になることがあります。

1. 弁護士に相談するメリット

弁護士に依頼することには、以下のような大きなメリットがあります。

賠償金が増額できる可能性が高い

弁護士が交渉することで、保険会社提示額よりも高額な弁護士基準(裁判基準)での示談金獲得が期待できます。

煩雑な手続から解放される

保険会社とのやり取り、必要書類の収集・作成など、時間と手間のかかる作業を弁護士に任せることができます。これにより、あなたは治療に専念できます。

適切な後遺障害認定をサポート

後遺障害認定は専門的な知識が必要ですが、弁護士は医学的知見に基づき、適切な等級認定が得られるようサポートします。

過失割合の交渉

事故態様や過失割合に争いがある場合、弁護士が客観的な証拠に基づいて交渉を進め、被害者側の過失を減らすことに努めます。

早期解決につながる可能性

専門知識と経験を持つ弁護士が介入することで、交渉がスムーズに進み、早期解決に繋がりやすくなります。

2. 弁護士費用特約の活用

「弁護士費用が心配」という方もいるかもしれませんが、ご自身やご家族が加入している自動車保険に「弁護士費用特約」が付帯していれば、弁護士費用を保険でまかなえる可能性が高いです。

自己負担なしで弁護士に依頼可能

多くの保険会社では、1回の事故につき上限300万円までの弁護士費用と、法律相談費用10万円程度までを補償してくれます。ほとんどのケースで、この特約の範囲内で弁護士費用が収まるため、実質的な自己負担なく弁護士に依頼できます。

保険等級への影響なし

弁護士費用特約を利用しても、保険の等級(ノンフリート等級)が下がったり、翌年以降の保険料が上がったりすることはありません。

家族の特約も利用可能

ご自身に特約が付いていなくても、同居の家族や配偶者、別居の未婚の子などの保険契約に弁護士費用特約が付帯していれば、利用できる場合があります。

まずはご自身の保険会社に問い合わせて、弁護士費用特約の有無を確認してみましょう。

まとめ

交通事故は、人生で何度も経験することのない出来事であり、その事故直後の対応から解決までの流れは、多くの被害者にとって大きな不安を伴います。しかし、適切な知識と対応を知っておけば、不要なトラブルを避け、納得のいく解決を目指すことが可能です。

もし、あなたが「提示された示談金が妥当かわからない」「後遺症が残ってしまった」「保険会社とのやり取りが負担」「交渉が進まない」といった悩みを抱えているなら、交通事故に詳しい弁護士への相談をお勧めします。当法律事務所は、交通事故の被害者の方々を専門にサポートし、多くの解決実績とノウハウを持っています。

不安な気持ちを一人で抱え込まずに、まずはお気軽にお問い合わせください。経験豊富な弁護士が、あなたの状況に合わせて、今後の最適な対応策を丁寧にご説明させていただきます。