会社の車で事故に遭われた被害者の方へ:まさか!会社の車が加害者!?その時、会社は責任を負うの?

最終更新日2025.9.29(公開日:2025.8.4)

執筆者:日本交通法学会正会員 倉橋芳英弁護士

「会社の車にぶつけられた…。」

会社の車(社用車)が起こした事故の被害に遭われたあなた。運転していたのは会社の従業員ですが、「会社の車だから、会社が責任を負ってくれるはず」と思いますよね。

しかし、実際に会社に損害賠償を請求できるのか、会社の自動車保険から支払われるのか、不安に思われている方もいらっしゃるのではないでしょうか。 会社の車が起こした事故では、運転していた従業員だけでなく、会社にも責任を追及できる可能性があります。会社が責任を負うことになれば、賠償金をしっかりと受け取れる可能性が高まります。

このコラムでは、会社の車が起こした事故で、なぜ会社にも責任が及ぶことがあるのか、「使用者責任(しようにんせきにん)」と「運行供用者責任(うんこうきょうようしゃせきにん)」という2つの大切なルールについて解説します。

会社の車で事故が起きたら、まず誰が責任を負うの?

交通事故が起きた場合、まず、実際に車を運転していて事故を起こした人が「不法行為責任(ふほうこういせきにん)」という責任を負います。つまり、あなたにケガを負わせたり、車を壊したりした加害車両の運転手が、あなたに損害を賠償する責任を負う、ということです。

しかし、もし加害車両が会社の車だった場合、実はその運転手だけでなく、その会社も責任を負う可能性があります。会社が責任を負うのは、以下の2つのルールがあるからです。

1.使用者責任(しようしゃせきにん):

民法715条という法律に基づく責任です。

2.運行供用者責任(うんこうきょうようしゃせきにん):

自動車損害賠償保障法3条という法律に基づく責任です。

これらの責任が会社に認められれば、被害者であるあなたは、運転手と会社の両方に損害賠償を請求することができます。従業員個人よりも会社の方が財産を持っていることが多いので、被害者の方が賠償金をしっかりと受け取れる可能性が高くなります。そのため、この2つのルールは、被害者を助けるためにとても大切な役割を果たしています。

それでは、それぞれの責任について詳しく見ていきましょう。

「使用者責任」ってなに?

「使用者責任」とは、「会社の従業員(被用者)が、会社の仕事(事業の執行)に関係する行動中に事故を起こして第三者(被害者)に損害を与えた場合、その会社(使用者)も責任を負う」というルールです。

「会社は従業員を雇って事業を行い、そこから利益を得ているのだから、従業員が起こしたトラブル(損害)についても会社が責任を負うべき」という考え方(報償責任)や、「会社が事業活動を行うで生じる危険(事故など)についても会社が責任を負うべき」という考え方(危険責任)が、使用者責任の根っこにあります。

会社は「従業員の選任や監督をしっかりやっていた」と証明できれば責任を免れることもありますが、これはほとんど認められることがないため、事実上、会社は「過失がなくても責任を負う」ような形になっています。

判例の「外形理論」

この使用者責任が認められるために特にポイントとなるのが「事業の執行について」(=会社の仕事として)という要件です。この要件を満たすのは、「実際に会社の仕事をしていた時」だけに限られません。

従業員が、会社の仕事ではないことで人に被害を与えることをしたとしても、外から見て「あたかも会社の仕事の範囲内の行動に見える」場合も「事業の執行について」という条件を満たすとされ、会社に対しても損害賠償請求ができるとされています(外形理論)。

例えば、「従業員が会社の名前を悪用して、会社の取引と偽って取引先からお金をだまし取った」といったケースを考えてみましょう。従業員は、取引先からお金をだまし取る行為を会社の仕事として行ったわけではありません。あくまで、従業員が会社の名前を悪用して個人的に行った詐欺行為です。

とすると、「事業の執行について」(=会社の仕事として)という要件をみたさないので、会社は従業員の詐欺行為について使用者責任を負わない(=詐欺被害者は会社に対しては損害賠償請求ができない)ように思えます。

しかし、このような場合でも、「お金をだまし取られた被害者は、会社の名前を出されたからこそ、だまされてお金を渡したのだから、会社は使用者責任を負う(=会社に対しても損害賠償請求できる)」とするのが外形理論です。

これは、会社の取引であると信頼して被害を受けた被害者を保護することを重視する考え方です。会社は、自社の業務とは関係のないことについて賠償責任を負うことになりますが、会社は従業員を雇うことが利益も得ているだから、従業員を雇うことによるリスクも負うべきだと考えます(報償責任や危険責任)。判例は、使用者責任の「事業の執行について」の要件で、外形理論の考え方をとっています。

交通事故では「外形理論」はあまり意味をなさない

しかし、交通事故では、外形理論はあまり意味がありません。なぜなら、交通事故の被害者にとって、加害者の車が会社の車か個人の車かということは、事故の前に何の意味ももたないからです。

先ほどの例で、詐欺被害者が「自分は会社と取引をしている」と認識していた(取引の相手が会社であると信頼していた)という状況と、会社の車で交通事故にあうという状況は、全く状況が異なります。交通事故の被害者が、事故にあう前に、「会社の車だったらはねられてもいいけど、個人の車だったらはねられたくないな」と考えるわけではないからです。

ただ、裁判例では、会社の車による交通事故の場合でも、外形理論を適用しているかのような言い回しをしています。では、裁判例は、交通事故の場合にも、先ほど説明した外形理論をそのまま使っているのでしょうか。この点については、会社の車での交通事故の場合、裁判所は、外形理論を、「会社の車の運転が、会社の業務と実質的な関連性があるかどうか」という意味で使っていると考えられています。

先ほどの会社の従業員が会社名を悪用して詐欺をしたケースでは、外形理論を「ぱっと見からして、会社の業務であると信頼してしまうような行為であるかどうか」という意味で使いましたが、それとは異なる意味です。

そして、「会社の車の運転が、会社の業務と実質的な関連性があるかどうか」は、「会社が交通事故発生の危険をどの程度コントロールできたか」と「会社の車の運転により、会社が利益を得ていたか」という事情から判断されると考えられています。

使用者責任の裁判例

どのような場合に「事業の執行について」と判断されるか、裁判所がどう判断したか、いくつかの例を見てみましょう。

使用者責任が認められた裁判例

会社保有車を従業員が休日に私用で運転中の事故:

ある従業員が、休日に私用で会社の車を運転中に事故を起こし、被害者が会社に対して使用者責任を理由に賠償を請求したケースです。裁判所は、外から見てその運転行為が会社の職務の範囲内の行為と認められるとして、会社の使用者責任を認めました(大阪地判平成9年11月14日)。この裁判例では、平日に職務のために会社車両を常に使用していたという事情も考慮されています。

勤務時間外に私用で乗り出した会社車両の事故:

外交販売員が会社の車を業務に随時使用していたところ、勤務時間外に私用でその車を乗り出して事故を起こしたケースです。裁判所は、その車が加害従業員の専用ではなく、勤務時間外の使用目的が個人的なものであったとしても、これらは内部的な事情に過ぎず、外形的に見れば運転手としての職務行為の範囲に属すると判断し、会社の使用者責任を認めました (最判昭和37年11月8日)。

休日に会社の同好会野球試合参加後の事故:

休日の従業員が勤務先会社の同好会である野球部の親善試合に参加し、その帰りに会社の車で事故を起こしたケースです。会社の事務管理部長が被害者に対し、本件事故が業務上の事故であることを認め、誠意を持って示談に対処することを誓約していることなどの事情も考慮して、会社に使用者責任が認められました(神戸地判平成9年6月18日)。

タクシー運転手が客待ち中に操作ミスで起こした事故:

客待ち中のタクシー運転手が、同僚のタクシー運転手の背後から衝突し負傷させたケースです。被告従業員が「本件車両に興味を持ち、運転席に座り、降りようとした際に誤ってアクセルペダルに触れ、発進させた」という、職務執行行為そのものではない行動であっても、外形から観察した場合、タクシー乗務員としての職務の範囲内の行為に属するものとみられるとして、会社に使用者責任が認められました(東京地判平成26年9月10日)。

修理依頼された車を私用運転中に起こした事故:

修理依頼された車を従業員が私用運転している際に事故を起こしたケースです。修理業者が正規の外注業者でなかったとしても、一連の流れは実質的に会社の業務の一環と評価できること、従業員が私的利用したのは修理業者に持ち込むまでの短い期間中であったことなどから、客観的外形的に見て会社の支配領域内の行為と評価できるとして、会社に使用者責任が認められました(名古屋地判令和2年3月25日)。

鍵を取りに帰る途中の事故:

工事現場で業務で使用する車の鍵の管理を任されていた従業員が、鍵を忘れたために自宅に取りに帰る途中で事故を起こしたケースです。裁判所は、鍵を持参することは会社の業務の一部であり、それを忘れたため自宅に取りに帰ることも業務行為そのものかそれに密接に関連する行為であると認め、会社に使用者責任を認定しました(京都地判令和4年6月16日)。

使用者責任が認められなかった裁判例

自家用車が業務にほとんど使用されず、私用が主な事故:

自動車販売会社の受付事務の従業員が、会社から買い受けた車でスキー場へ赴く途中に交通事故を起こしたケースです。この車は燃料費が支給され会社の業務に使用されることもあったものの、業務での使用頻度は多くなくおおむね私用に供されていたこと、事故が会社とは全く無関係に生じたことなどから、使用者責任は認められませんでした(東京地判昭和51年9月17日)。

無断欠勤中に会社車両を運転し事故:

従業員が無断欠勤し、車上生活を送る中で会社の車を運転し死亡事故を起こしたケースです。裁判所は、事故時の運転と会社の業務の執行との間に関連性がないと認め、「外形を捉えて客観的に観察したとき、会社の従業員としての職務行為の範囲内に属するものとは認められない」として、会社の使用者が責任を負うことは認められないとしました(長崎地佐世保支判令和元年10月17日)。

「運行供用者責任」ってなに?

「運行供用者責任」とは、車の運転者だけでなく、「自分のために車を運行に使っている人(運行供用者)」も、その車の運行によって他人の命や体に損害を与えた場合に責任を負う、というルールです。これは「自動車損害賠償保障法(自賠法)」という法律で定められているルールで、交通事故の被害者を救うことを目的としています。

この責任は、運転者が責任を負わない場合や責任能力がない場合でも、運行供用者が条件を満たせば責任を負うことになります。また、会社が「車の運行に関して注意を怠らなかった」と証明できれば責任を免れますが、これも証明が極めて難しいとされています。

会社が「運行供用者」に当たるかどうかは、「運行支配(うんこうしはい)」と「運行利益(うんこうりえき)」という2つのポイントから判断されます。

運行支配:

車を「思い通りに動かせる」という支配力があること。例えば、車の鍵を管理している、いつでも使用できる状況にある、などがこれに当たります。

運行利益:

車を使うことで「利益を得ているかどうか」。例えば、会社の業務で車を使って利益を得ている、通勤で従業員が車を使うことを会社が黙認・助長することで会社が利益を得ている(従業員がスムーズに出勤できるなど)などがこれに当たります。

これらの判断は、具体的な状況だけでなく、外から見て客観的にどう見えるか、という視点も重要になります。

会社の従業員が休日に私用で会社の車を運転中に事故を起こした場合でも、通常は会社の支配は及ばず、運行利益もないと考えられますが、日常的な会社の自動車利用の様子や、車の管理状況によっては、会社に運行供用者責任が認められることもあります。

どんな場合に運行供用者責任が認められるか、裁判例を見てみましょう。

運行供用者責任が認められた裁判例

無断使用を禁じていた会社の車の事故:

会社は時間外の自動車の無断使用を禁じていたものの、従来から自動車およびその鍵の管理が厳格ではなく、過去に他の運転者が時間外に無断使用した例もまれではない状況で、運転手が時間外に無断で会社車両を乗り出し、事故を起こしたケースです。

裁判所は、「たとえ事故を生じた当該運行行為が具体的には第三者の無断運転による場合であっても、自動車の所有者と第三者との間に雇傭関係等密接な関係が存し、かつ日常の自動車の運転及び管理状況等からして、客観的外形的には前記自動車所有者等のためにする運行と認められるときは、右自動車の所有者は『自己のために自動車を運行の用に供する者』というべき」であるとして、会社の運行供用者責任を認めました(最判昭和39年2月11日)。

ダンプカー持ち込みで雇用された従業員の事故:

ダンプカーを持ち込みで雇われ砂利運搬作業に従事していた従業員が、勤務時間外にダンプカーで妹を実家に送る途中に起こした事故です。従業員の賃金はダンプカーの使用料を含んでおり、燃料は雇用主から提供され、車は作業場に保管されていました。

裁判所は、雇用主がダンプカーの運行について実質上支配力を有し、その運行による利益を享受していたと認め、客観的外形的に見ても雇用主のためにする運行と判断し、雇用主の運行供用者責任を認めました(最判昭和46年4月6日)。

会社が黙認し通勤手当を支給していたマイカー通勤者の事故:

従業員が自己所有の単車で会社の工事現場から自宅に帰る途中に起こした事故です。会社は、従業員が単車を通勤や現場への往復に利用することを承認し、走行距離に応じた手当を支給していました。

裁判所は、会社が事故当時の単車の運行について運行支配と運行利益を有していたと判断し、会社の運行供用者責任を認めました(最判昭和52年12月22日)。

マイカー通勤禁止の取り決めが厳格に守られていなかった事故:

建築工事請負会社の現場作業員が自家用車で帰宅途中に起こした事故です。会社はマイカー通勤を禁じていたものの、厳格には守られておらず、会社代表者や上司も従業員のマイカー通勤を知っていました。従業員は会社の寮に住み込み、会社隣接の駐車場に車を停めていました。

裁判所は、会社が従業員の自家用車による通勤を黙認し、事実上利益を得ており、また、直接または間接に指揮監督しうる立場にあったとして、会社の運行供用者責任を認めました(最判平成元年6月6日)。

運行供用者責任が認められなかった裁判例

盗難から1ヶ月後に起こった会社の営業車の事故:

会社の営業車両が盗難に遭い、1ヶ月後にその車両が起こした交通事故に関するケースです。裁判所は、盗難から事故までの期間が比較的長期間であったことを重視し、運行供用者責任を否定する方向に働く事情と判断し、原則として会社の責任は認められないとしました(大阪高判H12.12.12)。

バスの乗降時の転倒事故(運転手の過失なし):

バスの乗客が降車時に転倒し受傷した事故のケースです。裁判所は、バス運転者による運行は降車に十分な時間が確保されておらず安全配慮に欠ける行為である可能性を認めつつも、原告の転倒時の挙動がバスの動きに抵抗したものではなく、バスの運行と異なる事情によって自ら転倒したと認め、バスの運転者の運転と原告の転倒は因果関係を欠くとして、会社の運行供用者責任を認めませんでした(東京地判令和4年10月21日)。

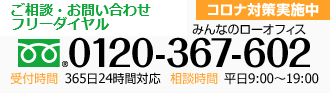

会社の車による事故の被害に遭われた方へ:当事務所にご相談ください

会社の車による事故では、運転手だけでなく会社にも責任を追及できる可能性があります。会社からの賠償は、被害者の方が十分な補償を受けられるかどうかを左右する重要なポイントです。

しかし、上で見てきたように、「使用者責任」や「運行供用者責任」が認められるかどうかは、個々の事故の状況や会社の管理体制、従業員の行動など、さまざまな要素を細かく検討する必要があり、非常に複雑です。

特に、事故を起こしたのが勤務時間外だった会社の車を私的な目的で利用していた従業員がマイカー通勤中に事故を起こしたといったケースでは、会社が責任を負うべきかどうかの判断が難しくなります。

私たちは、交通事故の被害者の方を専門とする法律事務所です。このような複雑な状況でも、豊富な経験と知識に基づき、あなたに代わって会社の責任を追及し、最大限の賠償金を得られるよう全力でサポートいたします。

「保険会社から会社への請求はできないと言われた…」と諦めずに、まずは私たちにご相談ください。あなたの状況を詳しくお聞きし、会社に責任を追及できる可能性や、どのような手続きが必要かなどを、わかりやすくご説明いたします。

初回相談は無料です。ご不安な気持ちを一人で抱え込まず、私たち専門家にご相談ください。あなたの権利を守り、安心して治療に専念できるよう、私たちが道筋を示します。