整骨院での施術と近接部位

最終更新日2025.9.29(公開日:2025.9.10)

執筆者:日本交通法学会正会員 倉橋芳英弁護士

音声でも解説をご用意しています。

交通事故後の整骨院での施術費請求は、患者様にとって大きな不安要素となりがちです。特に「施術部位」に関するルールは複雑で、知らないうちに治療費が支払われない、といったトラブルに巻き込まれるケースも少なくありません。

このコラムでは、交通事故の被害に遭われた方が安心して整骨院での施術を受けられるよう、施術部位の費用請求に関する重要なルール、特に近接部位の考え方について、わかりやすく解説します。

健康保険、労災保険、自賠責保険それぞれの取り扱いから、交通事故でよく見られる「頚椎捻挫」や「腰椎捻挫」の具体例、そして適切な補償を受けるためのポイントまで、皆様が抱える疑問や不安を解消できるよう、丁寧に説明していきます。ぜひ最後までお読みいただき、適切な治療と補償を受け取るための一助としてください。

整骨院の施術部位に関する基本的な考え方:近接部位とは?

交通事故によるケガは、時に複数の部位にわたることがあります。整骨院でこのような複数のケガに対して同時に施術を行う際、「近接部位」というルールが適用されることがあります。

近接部位とは、文字通り「体の非常に近い場所にある部位」を指します。このルールの基本的な考え方は、ある部位に施術を行うと、そのすぐ近くにある別の部位も必然的に治療効果が及ぶ、というものです。そのため、隣り合った部位に対してそれぞれ個別に費用を請求することはできない、と定められています。

なぜ「近接部位」のルールがあるのか?

この近接部位の背景には、柔道整復の施術が「マクロ医療」であるという考え方があります。これは、「特定の負傷部位を治療することで、その周辺の部位にも治療効果が及ぶ」という発想に基づいています。例えば、腕を治療すると、それに近い肩や手首にも治療効果が及ぶと考えられるため、重複請求を避けるためのルールとして設けられています。

保険制度ごとの「近接部位」の取扱い

柔道整復の施術費用は、利用する保険制度によって「近接部位」の取り扱いが異なります。ここでは、主要な保険制度における考え方を見ていきましょう。

健康保険における取扱い

健康保険制度では、柔道整復の施術にかかる療養費の支給額は、厚生労働省保険局長通知に基づいて決定されます。各都道府県に設置された審査委員会は、多部位(複数の部位)、長期(長期間)、頻回(高頻度)の施術を特に重点的に審査します。

具体的には、治療後の施術費用である後療料、温める施術の温罨法料、冷やす施術の冷罨法料、電気治療の電療料といった費用については、特定の条件で費用が減額される仕組みがあります。たとえば、3部位以上の施術の場合、3部位目は所定料金の60%に減額され、4部位目以降は請求できません。

また、打撲、捻挫、脱臼の施術が初検日を含む月から5か月を超えた場合や、5か月以上の期間にわたり月に10回以上施術を受けた場合にも、費用が減額されます。

労災保険における取扱いと2022年の改訂

労災保険(労働者災害補償保険)は、業務中や通勤中の事故による怪我や病気に対する補償を行う制度です。柔道整復師の施術も対象となりますが、医師の同意が必要な骨折や脱臼を除き、外傷性が明確な骨折、脱臼、打撲、捻挫に限られます。単なる肩こりや筋肉疲労、内科的原因による疾患は支給対象外です。

【2022年10月の労災基準改訂について】

労災保険における柔道整復師の施術料金算定基準は、2022年10月1日付けで改訂され、「令和4年9月21日付基補発0921第8号」という通知に基づいて取り扱いが明確化されました。この改訂の大きなポイントは、「近接部位の算定方法」や「施術録の取り扱い」が、原則として健康保険の取り扱いと同様になったことです。

以前は労災保険に「近接部位」という明確な概念はないとされていましたが、この改訂によって導入され、健康保険と同様の考え方が適用されるようになりました。また、この改訂により「特別材料費」の算定対象も変更されました。

以前は包帯やテーピングなども特別材料費として請求できる場合がありましたが、改訂後は頚椎カラー、コルセット、ギプス材、副木、厚紙副木といった特定の固定材料に限定されるようになりました。湿布、テーピング(材料費)、冷却剤、サポーター、足底板、腰部固定ベルトなどは、労災保険の特別材料費としては支給対象外となります。

自賠責保険における取扱い

交通事故の治療費で多く利用される自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)は、労災保険の基準を参考に(準拠して)運用されているという特徴があります。

そのため、2022年10月の労災保険基準改訂は、自賠責保険での施術費の支払いにも影響を与えています。具体的には、労災保険で近接部位の概念が明確化されたことで、自賠責保険でも同様に「近接部位にあたる施術は認めない」と判断されるケースが増えています。

特別材料費についても、労災保険と同様に算定対象が限定される傾向にあります。

保険会社や、損害保険料率算出機構の自賠責損害調査事務所は、この労災基準の変更を根拠に支払いを拒否する場合があります。

交通事故で特に注意すべき「頚椎捻挫」と「腰椎捻挫」の近接部位

交通事故では、「頚椎捻挫(けいついねんざ)」、いわゆる「むちうち」や「腰椎捻挫(ようついねんざ)」といった首や腰の捻挫がよく見られます。これらの部位は、背中や肩などと隣接しているため、「近接部位」のルールが特に問題になりやすい箇所です。

柔道整復の施術における近接部位の算定ルールは複雑ですが、特に交通事故でよくある「頚椎捻挫」と「腰椎捻挫」に焦点を当てて、算定できる組み合わせとできない組み合わせを見ていきましょう。

頚椎捻挫の場合の算定例

【算定できない可能性のある傷病名の組み合わせの例】

頚部捻挫と肩峰(けんぽう)より内側の肩部打撲

首と肩の前面や内側部分の打撲は近接部位とみなされることがあります。

頚部捻挫と同じ側の胸部打撲または挫傷

首と同じ側の胸部の打撲や挫傷は、多くの場合、首の施術に含まれると判断されます。

頚部捻挫と同じ側の背部打撲または挫傷

首と同じ側の背中の打撲や挫傷も、首の施術と近接すると考えられます。

左右の肩関節捻挫と同時に生じた頚部捻挫または背部打撲

左右両方の肩関節捻挫がある場合、頚部捻挫や背部打撲は近接部位として算定できません。

頚部、腰部、または肩関節のうちいずれか2部位の捻挫と同時に生じた背部打撲(肩部を含む)または挫傷

これらの組み合わせは、捻挫に対する所定料金のみが算定され、背部打撲や挫傷は近接部位として別途算定できません。

【算定できる可能性のある傷病名の組み合わせの例】

頚部捻挫と片側の肩関節脱臼・捻挫

片側のみの肩関節の脱臼や捻挫は、頚部捻挫とは別の負傷として算定が可能です。

頚部捻挫と背部打撲または挫傷(下部)

背部の「下部」であれば、頚部とは離れていると判断されるため、算定が可能です。これは、背部を上部・幹部・下部に分けた場合のルールに基づきます。

左右反対側の胸部・背部打撲または挫傷

左右で負傷部位が異なる場合、算定が可能です。

腰椎捻挫の場合の算定例

【算定できない可能性のある傷病名の組み合わせの例】

腰部捻挫と背部の打撲または挫傷(上部)

腰の捻挫と背中の「上部」の打撲や挫傷は、近接部位とみなされる可能性があります。

腰部捻挫と同じ側の殿部(でんぶ)打撲

腰と同じ側のお尻の打撲は、腰の施術に含まれると判断されることがあります。

腰部捻挫と大腿部(だいたいぶ)打撲または挫傷(上部または幹部)

太ももの上部や中央部分の打撲・挫傷は、腰の施術と近接すると考えられます。

【算定できる可能性のある傷病名の組み合わせの例】

腰部捻挫と股関節捻挫、殿部打撲(下部)

股関節の捻挫や、お尻の「下部」の打撲は、腰の捻挫とは別の負傷として算定が可能です。

大腿下部または幹部の打撲または挫傷

腰部捻挫に対して、大腿部が「下部」であれば、腰とは近接しないと判断され、算定できる可能性があります。

これらの例からわかるように、同じ部位の負傷であっても、その「位置関係」や「詳細な傷病名」によって、近接部位と判断されるかどうかが変わってきます。

施術費用が適切に認められるための重要なポイント

整骨院での施術費用が保険会社に適切に認められるためには、以下の点が重要になります。

負傷原因を明確にすること

交通事故による負傷であることを明確に記載することが基本です。いつ、どこで、どのように負傷したのかを施術録に詳細に記録しておく必要があります。これにより、負傷と施術の因果関係が明確になり、保険会社からの疑義を避けやすくなります。

傷病名に詳細情報を加えること

施術を行う部位の傷病名には、右・左、上部・下部といった詳細な情報を必ず加えるようにしましょう。例えば、「背部打撲」ではなく「背部打撲(下部)」のように具体的に記載することで、近接部位ではないことを示すことができます。

これにより、施術者が意図的に「部位操作」をしているのではないかという保険者からの疑念を避けることにもつながります。

同時負傷であることの記録

複数の部位を同時に負傷した場合、そのすべてが同じ事故で発生した負傷であることを明確に記録に残すことが重要です。施術録には、それぞれの負傷の初検日や負傷日を記載し、同時負傷であることを示しましょう。また、「協定傷病名」を使用し、必ず上下左右をつけて請求することも推奨されています。

施術内容や経過の丁寧な記録

施術録には、施術内容や患者様の症状の経過を詳細かつ具体的に記載することが求められます。これらは、施術の必要性や適切性を証明するための重要な証拠となります。特に、保険会社が施術費の支払いを拒否する場合、この施術録の記載が非常に重要になります。

まとめ

交通事故によるお怪我で整骨院に通院される際、保険会社から施術部位の変更や施術費の打ち切りを打診されることがあります。このような時、被害者の方が知っておくべき重要なポイントがあります。

整形外科との連携の重要性

保険会社が施術費の支払いを拒否する大きな理由の一つに、整形外科で診断されていない部位に対する施術があります。また、事故直後から患者様が訴える痛みの部位が一貫していない場合も、支払いを拒否される可能性が高まります。そのため、整骨院の先生方は、患者様が整形外科でどのような痛みを訴えているかを詳しくヒアリングすることが非常に重要です。

もし、整骨院で訴えている痛みが整形外科の診断書に記載されていない場合は、患者様に整形外科を受診してもらい、その痛みが事故によるものであることを医師に正確に説明してもらうように促しましょう。特に、事故当時から痛みがあった場合は、その旨を明確に伝えることが重要です。月に1回程度の定期的な整形外科への通院も推奨されています。

弁護士への相談という選択肢

上記の対策を講じても、保険会社が施術費の支払いを拒否したり、不当に施術費を打ち切ろうとしたりする場合があります。このような場合、患者様ご自身で保険会社と交渉するのは非常に困難です。

そこで、弁護士に交渉を依頼するという選択肢が有効です。弁護士が介入することで、患者様の正当な権利を守り、保険会社との交渉を有利に進めることができます。弁護士費用特約に加入していれば、費用負担なく弁護士に依頼できる場合も多く、慰謝料増額など、他にも多くのメリットがあります。

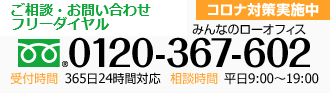

当事務所では、交通事故に関する豊富な経験を持つ弁護士が、患者様が安心して治療に専念できるよう、そして正当な施術費が認められるよう、全力でサポートいたします。施術部位の問題や治療費の打ち切りなど、保険会社との間でのお困りごとがあれば、まずはお気軽にお電話、またはLINE・メールにてお問い合わせください。