事故後の激痛が続く方へ|CRPS・RSDの後遺障害等級と慰謝料相場

最終更新日2025.9.29(公開日:2020.4.12)

執筆者:日本交通法学会正会員 倉橋芳英弁護士

音声でも解説をご用意しています。

交通事故の後、怪我自体は治ったはずなのに激しい痛みが続く「CRPS(複合性局所疼痛症候群)」や「RSD(反射性交感神経性ジストロフィー)」という病態があります。

このコラムでは、CRPSやRSDとは一体どんな病態なのか、その症状や原因、診断、そして治療法について、専門家の視点から分かりやすく解説します。

また、交通事故との関連や、後遺障害の認定、そして適切な補償を受けるために知っておくべき重要なポイントもお伝えします。

あなたの抱える痛みや不安を解消し、前向きな一歩を踏み出すための一助となれば幸いです。

CRPS(複合性局所疼痛症候群)・RSD(反射性交感神経性ジストロフィー)とは?

1. CRPSは慢性疼痛の総称

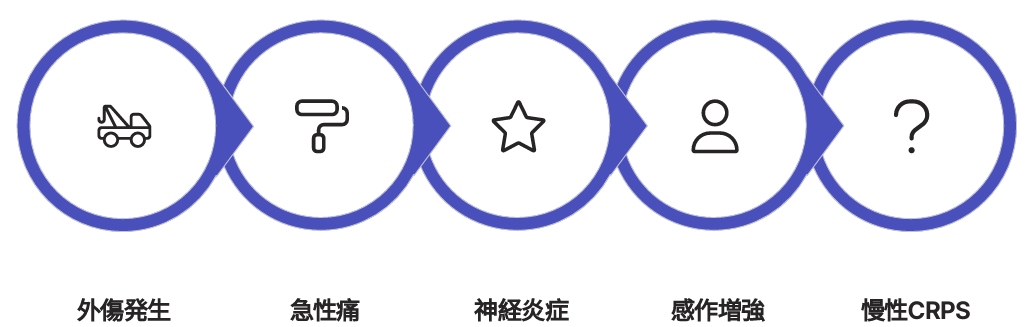

CRPS(Complex Regional Pain Syndrome:複合性局所疼痛症候群)は、交通事故による怪我などの外傷をきっかけに発症する、慢性的な痛みと多様な症状を伴う病態の総称です。

以前は、「反射性交感神経性ジストロフィー(RSD:Reflex Sympathetic Dystrophy)」や「カウザルギー」といった病名で知られていましたが、1994年に世界疼痛学会(IASP)によって、これらの類似した症状を示す病態がCRPSとして統一されました。

CRPSの最大の特徴は、原因となった怪我の程度からは想像できないほど強い痛みが長く続くことです。そのため、患者さんの日常生活の質(QOL)に大きな影響を与え、長期的な障害につながることも少なくありません。

2. CRPSタイプⅠとタイプⅡの違い

CRPSは、神経損傷の有無によって大きく二つのタイプに分類されます。

CRPSタイプⅠ(旧RSD)

明確な末梢神経損傷が認められないにもかかわらず発症するものです。骨折、捻挫、打撲といった比較的軽微な外傷の後に発症することが多く、症状が神経支配領域(デルマトーム)と無関係に広がる点が特徴です。

CRPSタイプⅡ(旧カウザルギー)

明確な末梢神経損傷が確認できる場合に発症するものです。正中神経や坐骨神経など、比較的大きな神経の部分損傷によって引き起こされることが多いとされています。

しかし、近年では、両タイプの症状に共通点が多く、神経損傷の有無で分類することの臨床的意義は乏しいという意見も存在します。そのため、医療現場ではタイプを区別せず、まとめてCRPSとして取り扱われることが増えています。

CRPS・RSDのつらい症状とは?

CRPS・RSDの症状は非常に多様で、個人差が大きく、一定のパターンに従わないことが特徴です。

しかし、交通事故の後に次のような症状が続く場合は、CRPS・RSDの可能性があります。

1. 中核となる激しい痛み

CRPS・RSDの最も中心的な症状は「痛み(疼痛)」です。

灼熱痛(バーニングペイン)

まるで焼け火箸を当てられたような、焼けるような激しい痛み。

ズキズキとうずく痛み、ナイフで切られるような痛み

持続的で、運動や熱、機械的刺激、ストレスによって増強することがあります。

アロディニア(異痛症)

通常では痛みを感じないような軽い刺激(例えば、服が触れる、風が当たる、触れただけ)でも、耐え難い強い痛みを感じます。

痛覚過敏(ハイパーアルゲジア)

通常であれば弱い痛みと感じるはずの刺激を、非常に強い痛みとして感じてしまいます。

これらの痛みは、発症部位を中心に周辺に拡大したり、脊髄を挟んで反対側にも広がったりすることがあります。

2. 目に見える身体の変化

痛み以外にも、CRPS・RSDでは患部に様々な身体的変化が現れます。

腫れや浮腫

患部が著しく腫れあがり、重く感じることがあります。

皮膚の色調・温度変化

皮膚が赤くなったり、青白くなったり、斑点状になったり、光沢が出たりすることがあります。また、患部の皮膚が周囲よりも異常に温かく感じられたり、冷たく感じられたりする左右差もよく見られます。

発汗異常

患部での発汗量が増加したり、逆に減少したりすることがあります。

関節の硬直と可動域制限

関節が硬くなり、動かしにくくなることで、関節の可動域が制限されます。重症化すると関節拘縮に至ることもあります。

筋力低下と萎縮

痛みのために患部を使わなくなることで、筋力が低下し、筋肉がやせ細る「筋萎縮」が起こることがあります。

毛髪・爪の変化

毛髪の成長が早くなったり遅くなったり、爪がもろくなったり、ひび割れたり、異常に伸びたり、厚くなったりする変化が見られます。

不随意運動

まれに、患肢が震える「振戦」や、異常な姿勢で固まってしまう「ジストニア」などの不随意運動が現れることもあります。

3. 精神的な影響も大きい

CRPS・RSDは、その原因が不明で、治療の効果が限られる場合があり、長期にわたる症状に苦しむため、多くの患者さんが抑うつ、不安、怒りといった精神的な苦痛を経験します。これらの精神的な問題が、さらに症状を複雑化させ、難治性にする要因となることもあります。

交通事故被害者の方で、上記のような身体的・精神的な症状に心当たりがある場合は、早期の専門医受診が非常に重要です。

はなぜ発症するのか?主な原因とメカニズム

CRPS・RSDの正確な原因は完全には解明されていませんが、複数の要因が複雑に絡み合って発症すると考えられています。

1. 外傷が引き金となる多因子性疾患

CRPS・RSDは、身体への何らかの外傷や侵害的出来事がきっかけとなって発症することがほとんどです。

交通事故による骨折、捻挫、打撲、手術などが主な誘因として挙げられます。ギプス固定などの不動化期間が発症のリスクを高めることも指摘されています。

ごくまれには、明確な原因が見当たらないケースもあります。また、CRPSを発症しやすい条件として、女性(特に閉経後)、橈骨遠位端骨折・足関節の脱臼骨折や関節内骨折、受傷初期の強い痛みなどが関連するとされています。

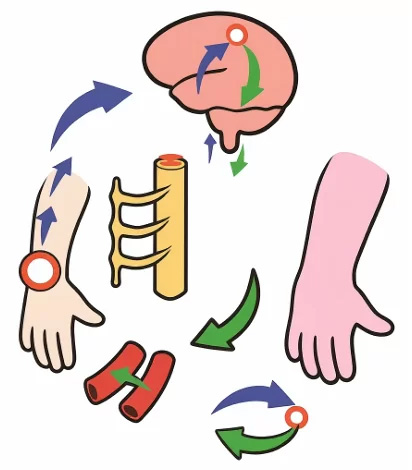

2. 交感神経の異常な反応

以前は、CRPS・RSDは主に交感神経の異常な興奮や過剰な活動が原因と考えられていました。外傷を受けると、交感神経が血管を収縮させて出血を抑えるなどの防御反応が働きますが、CRPSではこの交感神経の緊張状態が持続し、血管収縮による血流障害を引き起こすと考えられています。

これにより、細胞に必要な栄養が行き渡らず、老廃物が蓄積し、さらなる痛みを誘発するという悪循環が生じるのです。

しかし、最近の研究では、必ずしも交感神経の緊張状態が存在するとは限らず、慢性炎症性因子や免疫系の関与も注目されています。

3. 脳と脊髄の関与

CRPS・RSDの発症には、末梢神経だけでなく、中枢神経系(脊髄や脳)も広範囲にわたって関与していることが明らかになりつつあります。

神経可塑性変化

CRPSでは、末梢神経だけでなく、脊髄や脳の神経細胞(ニューロン)の感受性が増大(感作)したり、神経の再構築が起こったりする「可塑的変化」が重要なメカニズムと考えられています。これにより、通常は痛みを感じない刺激でも痛みを感じたり、弱い刺激を強い痛みとして認識したりする異常な痛みが引き起こされます。

疼痛抑制系の変化

痛みを抑える体のシステム(疼痛抑制系)の機能異常や脱抑制も、痛みの慢性化に関わるとされています。

情動・精神的変調

CRPSが慢性化すると、情動的、精神的な変調が起こり、症状がより複雑で難治性になることがあります。

このように、CRPS・RSDは、身体の外傷をきっかけに、神経系や免疫系、そして精神的な要因が複雑に絡み合って発症する、非常に難解な病気なのです。

診断基準と検査方法

CRPS・RSDは診断が非常に難しい病気の一つとされています。なぜなら、CRPSを決定づける単一の検査はなく、症状が多岐にわたり、他の病気と類似する部分も多いためです。

1. 複数の診断基準が存在する理由

CRPSの診断には、いくつかの国際的な基準や国内の判定指標が用いられています。

世界疼痛学会(IASP)診断基準

1994年に定められた基準に加え、2005年には、より客観的な症状・徴候(感覚異常、血管運動障害、浮腫・発汗機能障

厚生労働省CRPS研究班による判定指標(日本版CRPS判定指標)

2008年に、日本の医療現場の実情に合わせて策定された判定指標です。これも臨床用と研究用があり、より早期にCRPS症例を拾い上げて治療を開始することを目的としています。

これらの診断基準や判定指標は、あくまで医療現場での治療方針の決定や専門施設への紹介判断を目的として作成されており、後遺障害の有無や重症度を判断するためのものではないと明記されています。この点が、後述する交通事故の後遺障害認定との間で大きな乖離を生じさせる原因となっています。

2. 交通事故後遺障害認定で重要となる3つの要件

自賠責保険におけるCRPS・RSDの後遺障害認定では、上記診断基準とは別に、特定の3つの客観的な所見が必須とされています。

1. 関節の拘縮

関節の動きが制限され、屈曲や伸展が困難になること。

2. 骨の萎縮

骨密度が低下し、骨がスカスカになる状態(ズデック骨萎縮など)。

3. 皮膚の変化

皮膚温の変化、皮膚の萎縮、光沢など。

これら3つの症状が「健側(症状のない側)と比較して明らかに認められる」場合に限って、後遺障害として認定されます。一つでも欠けると、自賠責保険では認定が難しくなります。

3. CRPS・RSDの診断に用いられる検査

これらの症状を客観的に評価するために、様々な検査が行われます。

画像検査

単純X線像

骨萎縮の有無や程度を確認するために重要です。特に、両側を比較した画像が重要とされています。

骨シンチグラフィー

患部における異常集積像が特徴的に見られることがあります。

サーモグラフィー

皮膚の温度変化や左右差を客観的に評価するのに役立ちます。

MRI・CT

骨密度の変化やその他の異常、関節拘縮などを評価するために行われることがあります。

生理学的検査

神経伝導検査・筋電図検査

神経や筋肉の機能を評価し、痛みの原因がどこにあるかを判断するのに役立ちます。

発汗量測定

発汗異常の有無を客観的に評価します。

周囲径の測定

患部の腫脹・浮腫の程度を客観的に評価します。

痛みの評価スケール

NRS(数値的評価スケール)、VRS(カテゴリースケール)、フェイススケールなどを用いて、患者さんの痛みの程度を数値化します。

これらの検査結果を総合的に判断し、医師がCRPS・RSDの診断を下します。しかし、診断されたからといって、必ずしも自賠責保険の後遺障害認定を受けられるわけではないという点が、この病気の難しさの一つです。

治療法:早期の集学的治療がカギ

CRPS・RSDは難治性の病気とされていますが、早期に診断し、複数の治療法を組み合わせた「集学的治療」を開始することが非常に重要です。

治療の主な目的は、痛みの緩和だけでなく、機能回復を重視し、患肢を動かせるようにすることです。

1. 薬物療法

症状に応じて様々な種類の薬剤が用いられます。

鎮痛薬・抗炎症薬

非ステロイド性抗炎症薬(NSAIDs)や、症状の急性期に炎症や浮腫の軽減が期待できるステロイド薬が使われます。

神経障害性疼痛治療薬

プレガバリン、ガバペンチンなどの抗てんかん薬や、三環系抗うつ薬などが神経因性疼痛の治療に用いられます。

ビスフォスフォネート製剤

骨萎縮を伴う比較的早期のCRPSタイプⅠ患者において、骨の変化や痛みの軽減に有効性が報告されています。

オピオイド鎮痛薬

痛みが非常に強い場合に、慎重に検討された上で使用されることがあります。

その他

ワクシニアウイルス接種家兎炎症皮膚抽出液(ノイロトロピン®)、ケタミン、フリーラジカルスカベンジャー、外用薬なども選択肢となります。

2. 神経ブロック療法

神経ブロックは、痛みを伝える神経の働きを一時的に抑えることで、痛みを緩和する治療法です。

交感神経ブロック

星状神経節ブロック(上肢CRPS)や腰部交感神経ブロック(下肢CRPS)は、痛みの軽減に有効な場合があります。これにより、痛みが和らぎ、リハビリテーションが行いやすくなる効果も期待されます。

硬膜外ブロック

脊髄神経が通る硬膜外腔に薬を注入し、痛みを緩和します。

脊髄電気刺激療法(SCS)

体内に刺激電極を埋め込み、微弱な電流で脊髄を刺激し、痛みを軽減する治療法です。難治性の重症例に対して早期に検討すべきとされていますが、侵襲的な治療であり、長期的な効果には個人差があります。

その他

局所静脈内ブロック、髄腔内バクロフェン投与、ボツリヌス毒素注入法、大脳皮質運動野電気刺激法なども報告されています。

3. リハビリテーション

CRPS・RSD治療の根幹はリハビリテーションであり、痛みの緩和だけでなく、機能回復を最も重視します。

理学療法・作業療法

疼痛の減少、関節可動域制限や運動麻痺による機能障害の軽減に有用です。温熱刺激、温冷交代浴、低出力レーザー照射などを組み合わせることもあります。

脱感作療法

患部の痛みに対する感受性を低下させるために行われます。絹などの軽い刺激から始め、徐々に刺激を強くしていきます。

ミラー療法(鏡療法)

患部を鏡に映る健側の像に置き換えることで、脳に正常な動きを認識させ、痛みの軽減を図る治療法です。脳卒中後のCRPS患者にも有効性が報告されています。

心理療法

不安、抑うつなどの精神的な問題に対応し、患者さんが痛みを管理し、生活の質を向上させるのに役立ちます。リラクゼーション法、認知行動療法(CBT)などが用いられます。

4. その他の治療法

血管内治療(カテーテル治療)

近年注目されている治療法で、痛みを長引かせている「モヤモヤ血管」と呼ばれる異常な新生血管を閉塞させることで痛みを軽減するとされています。体への負担が少なく、即効性や長期的な改善が期待できると報告されています。

経皮的電気神経刺激(TENS)

電気刺激で神経の異常な興奮を抑制し、痛みを和らげる方法です。

鍼治療

痛みの緩和に役立つことが報告されています。

CRPS・RSDの治療は、一つの方法で完結することは稀です。様々な専門分野の医師(整形外科医、麻酔科医、ペインクリニック医、リハビリテーション医、精神科医など)が連携し、患者さん一人ひとりの状態に合わせて治療計画を立てていくことが非常に大切です。

交通事故でCRPS・RSDを発症した疑いがある場合は、迷わず専門医を受診し、適切な治療を開始することが、症状の改善と後遺障害の最小化に繋がります。

交通事故におけるCRPS・RSDの後遺障害認定のポイント

交通事故でCRPS・RSDを発症し、治療を続けても症状が改善せず後遺症が残ってしまった場合、適切な補償を受けるためには後遺障害等級認定が不可欠です。しかし、CRPS・RSDの後遺障害認定は非常に難しいとされています。

1. 医療現場と自賠責保険の診断基準の乖離

この難しさの大きな原因は、医療現場でCRPSと診断される基準と、自賠責保険で後遺障害として認定される基準が大きく異なる点にあります。

医療現場の診断基準

先述の通り、IASP診断基準や厚生労働省研究班の判定指標は、早期発見と治療開始を目的としており、比較的広い範囲の症状をCRPSと捉える傾向があります。特にCRPSタイプⅠ(RSD)では、骨萎縮が必須要件ではありません。

自賠責保険の認定基準

一方で、自賠責保険では、交通事故による症状としてCRPS・RSDを認定するために、「関節拘縮」「骨萎縮」「皮膚の変化」の3つの客観的な症状が健側と比較して明らかに認められることを必須の要件としています。これらのうち一つでも欠けると、たとえ医師がCRPSと診断していても、自賠責保険ではCRPSによる後遺障害とは認められないケースが多発しています。

これは、自賠責保険が「適正な賠償」という目的のために、より厳密な客観的証拠を求めるためであり、医療現場の「早期治療開始」という目的とは方向性が異なるためです。

2. 裁判における判断基準

自賠責保険でCRPS・RSDが認められなかった場合でも、裁判では異なる判断がなされる可能性があります。裁判所は、自賠責保険の基準に縛られず、被害者の障害の内容や程度を実質的に評価します。

過去の裁判例では、自賠責保険の3要件が揃っていなくても、他の客観的所見(例えば、皮膚温の左右差、レントゲン画像上の透過性亢進、可動域制限、浮腫など)や、医師の確定診断、継続的な治療経過などを総合的に考慮してCRPSの発症を認め、後遺障害等級を認定したケースがあります。

例えば、神戸地方裁判所平成29年11月15日判決では、左足にCRPSを発症したと主張した原告について、レントゲン画像での骨萎縮の疑い、皮膚温の左右差、可動域制限や疼痛、下腿浮腫などの症状、そして自律神経障害を含む複合性局所疼痛症候群の発症という確定診断を総合的に鑑み、CRPSの発症を認め、12級13号の後遺障害を認定しています。

このような判断を得るためには、単にCRPSと診断されるだけでなく、様々な症状や検査結果を網羅的に収集し、医学的な根拠に基づいてCRPSの存在と、それが将来にわたって持続する蓋然性(可能性が高いこと)を詳細に立証する必要があります。

3. 「素因減額」とは?

CRPS・RSDの場合、後遺障害等級が認定されたとしても、加害者側の保険会社から「素因減額」を主張されるケースが頻繁にあります。素因減額とは、被害者自身の身体的または精神的な特性(素因)が、症状の発症や悪化に影響しているとして、賠償額を減額する主張です。

保険会社は、「CRPS・RSDがごく一部の人にしか発症しないこと」や「発症に心理的な要因が影響している可能性」などを理由に、被害者の心因的・精神的素因や性格的素因を主張することがあります。

しかし、CRPS・RSDの病態やメカニズムは未だ不明な点が多く、慢性的な激痛や治療の困難さが精神的な不安定さを引き起こすことも広く知られています。

例えば、名古屋地方裁判所平成16年7月28日判決では、RSDの症状が継続し精神的に不安定になった被害者に対し、保険会社が心因的素因を主張しましたが、裁判所はこれを否定し、通常人が同じ状況に置かれた場合に同様の状態になることは容易に推認できるとして、素因減額を認めませんでした。

被害者としては、安易に素因減額の主張に応じるべきではありません。専門知識を持つ弁護士が、医学的な根拠に基づき、粘り強く交渉・反論することが重要になります。

後遺障害等級と賠償金はいくらになる?

CRPS・RSDによって後遺障害が残った場合、その症状の程度に応じて後遺障害等級が認定され、それに伴い後遺障害慰謝料や逸失利益などの賠償金を請求することができます。

1. CRPS・RSDで認定される可能性のある後遺障害等級

CRPS・RSDで認定される可能性がある後遺障害等級は、主に以下の通りです。これらは「神経系統の機能または精神の障害」として評価されます。

第7級4号

軽易な労務以外の労務に常に差し支える程度の疼痛があるもの。

第9級10号

通常の労務に服することはできるが、疼痛により時には労働に従事することができなくなるため、就労可能な職種の範囲が相当な程度に制限されるもの。

第12級13号

通常の労務に服することはできるが、時には労働に差し支える程度の疼痛が起こるもの。

稀に、CRPS・RSDの症状が自賠責認定基準の3要件を満たさないものの、疼痛が残存していることを医学的に説明できる場合に、14級9号(局部に神経症状を残すもの)が認定される可能性もゼロではありません。

2. 後遺障害慰謝料の相場

後遺障害慰謝料は、後遺障害が残ったことによる精神的苦痛に対する賠償金です。等級ごとに目安となる金額があり、弁護士が交渉する際の「弁護士基準(裁判基準)」では、以下のようになります。

約1,000万円

約690万円

約290万円

※自賠責保険の基準はこれよりも低い金額となります。

3. 逸失利益とは?

逸失利益とは、後遺障害が残ったことにより、事故がなければ将来得られたはずの収入が減少することに対する補償です。

計算式は以下のようになります。 基礎収入 × 労働能力喪失率 × 労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数

CRPS・RSDで認定される可能性のある後遺障害等級ごとの労働能力喪失率は、以下の通りです。

56%

35%

14%

労働能力喪失期間は原則として症状固定時から67歳までの期間とされますが、12級13号の場合には10年程度に制限されることもあります。

4. 実際に認められた裁判例

実際に、交通事故によってCRPS・RSDを発症し、高額な賠償金が認められた裁判例も存在します。

例えば、さいたま地方裁判所平成23年1月26日判決では、左下肢のCRPSタイプⅠ(RSD)を発症した被害者に対し、後遺障害等級9級10号が認定され、約3,300万円の損害額が認められました(ただし、心因的・精神的素因による減額が2割行われています)。

このように、適切な後遺障害等級が認定されれば、その後の生活を支えるための重要な賠償金を得ることができます。

悩んだら、迷わず専門家にご相談を

CRPS・RSDは、その症状の多様さ、原因の不明瞭さ、そして治療の難しさから、交通事故の損害賠償問題において非常に複雑で、当事者だけでは解決が困難なケースがほとんどです。

適切な医療機関の選定

CRPS・RSDは専門的な知識と経験が必要なため、どこの病院でも適切な診断と治療を受けられるわけではありません。早期に、CRPS・RSDの診断・治療経験が豊富な専門医を受診することが、症状の改善につながります。

後遺障害認定の壁

医療現場と自賠責保険の診断基準の乖離から、たとえ医師がCRPSと診断しても、後遺障害認定で認められないことが多々あります。適切な等級認定を受けるためには、自賠責保険の3要件を裏付ける客観的証拠(画像検査、生理学的検査など)を漏れなく収集し、診断書に記載してもらうなど、緻密な立証活動が不可欠です。

保険会社との交渉

治療が長期化すると、保険会社から治療費の打ち切りを打診されることがあります。また、「素因減額」を主張されるなど、専門知識がなければ対等な交渉は非常に難しいのが実情です。

このような状況で、お一人で対応しようとすると、心身への負担が大きく、本来受けられるはずの適切な賠償が得られない可能性が高まります。 私たち弁護士は、法律と医療に関する専門知識を活かし、あなたの症状を医学的に立証するためのサポート、保険会社との交渉、そして必要であれば裁判手続きまで、一貫してあなたを支えます。

CRPS・RSDの診断を受けた、あるいはその疑いがある交通事故被害者の方は、決して一人で抱え込まず、私たち専門家にご相談ください。あなたの抱える不安を少しでも和らげ、適切な賠償を受け、新しい一歩を踏み出すために、全力でお手伝いさせていただきます。