交通事故で【首の手術】をされた方へ:【後遺障害】認定を成功させる完全ガイド

最終更新日2025.9.29(公開日:2025.9.29)

執筆者:日本交通法学会正会員 倉橋芳英弁護士

交通事故で首の骨(頚椎)の手術が必要になった場合、その後の生活や仕事への影響は計り知れません。特に、手術後に残る可能性のある「後遺障害」が適切に認定されるかどうかは、将来受け取る補償額を大きく左右する重要な問題です。

しかし、頚椎の手術には様々な種類があり、後遺障害の認定基準も非常に複雑です。また、保険会社との交渉には専門的な知識が必要となるため、「何から手を付けて良いか分からない…」と不安を感じる方も多いでしょう。

この記事では、交通事故で頚椎の手術をされた方が、後遺障害認定に向けて知っておくべき重要な情報や、認定を有利に進めるためのポイントをわかりやすく解説します。あなたの正当な権利を守るための第一歩として、ぜひ最後までお読みください。

首の手術が必要になるのはどんな時?〜頚椎手術の種類と内容〜

交通事故で頚椎(首の骨)を損傷した場合、神経の圧迫がひどい、または骨の不安定性が高いといった状況では、手術が必要となることがあります。首は、脊髄という重要な神経が通っている非常にデリケートな部位であり、損傷の種類や程度によって様々な手術方法が選択されます。

ここでは、交通事故でよく行われる代表的な頚椎手術について、その内容や特徴、そして手術後の見込みについて解説します。ご自身の状況と照らし合わせながら、理解を深めていきましょう。

頚椎前方除圧固定術とは?

頚椎前方除圧固定術は、首の前側(喉のあたり)からアプローチする手術です。交通事故による脊椎の損傷が首の前方で脊髄や神経を圧迫している場合に、この手術が選択されることがあります。具体的には、圧迫の原因となっている椎間板や骨の一部を直接取り除き、神経の圧迫を解除します。

手術では、仰向けに寝た状態で首の右側(場合によっては左側)を切開し、気管や食道などの重要な臓器を慎重によけながら頚椎の前面に到達します。圧迫部分を削り取った後、空いたスペースに「ケージ」と呼ばれる箱型の人工物(インプラント)を挿入して固定します。

このケージに自身の骨などを詰めることで、時間とともに骨と骨をくっつけ(固定)、脊椎の安定性を高めます。腰骨などから骨を採取する必要がなくなるため、手術時間の短縮や、骨を採取した部位の痛みを防ぐメリットがあります。

手術の概要

- ・手術時間: 1椎間(1つの骨の区間)あたり約1時間から1時間半程度。

- ・入院・回復期間: 手術翌日から歩行が許可され、入院期間は通常10日~14日間ほどです。社会復帰までには3~4週間、リハビリが必要な場合は2~3カ月かかることもあります。

- ・リスク: 首には重要な血管や臓器が集中しているため、食道や頚動脈の損傷、脊髄を包む膜(硬膜)の損傷、脊髄や神経の損傷(手足の麻痺など)、術後の血の塊(血腫)による脊髄圧迫などのリスクがあります。

*頚椎前方除圧固定術について、より詳しく知りたい方は、以下の医療機関のサイトでの説明もご覧ください。

頚椎椎弓形成術とは?

頚椎椎弓形成術は、首の背中側(うつ伏せ)からアプローチする手術です。脊髄の通り道である「脊柱管(せきちゅうかん)」が狭くなっている病気、例えば頚椎症性脊髄症や頚椎後縦靭帯骨化症などに対して行われます。

この手術の大きな特徴は、頚椎の後ろ側にある「椎弓(ついきゅう)」という骨の一部を切り離し、蝶番(ちょうつがい)のように開いて隙間を作り、そこに人工骨(スペーサー)を挿入することで脊柱管を広げ、神経の圧迫を解除することです。

この方法は「片開き式脊柱管拡大術」とも呼ばれ、国際的にも標準的な手術として確立されています。慶應義塾大学医学部整形外科の平林名誉教授が1978年に考案したもので、術後の長期成績も安定しており、高齢者にも安全に行える手術とされています。頚椎のぐらつきや変形がある場合には、金属による固定術を併用することもあります。

手術の概要

- ・手術時間: 約1時間から(1椎間)。

- ・入院・回復期間: 入院期間は通常7日~10日間程度です。手術翌日から歩行が許可され、社会復帰までには3~4週間かかります。

- ・リスク: 重大な神経が集中しているため、手術に熟練した技術が必要です。

*頚椎椎弓形成術について、より詳しく知りたい方は、以下の医療機関のサイトでの説明もご覧ください。

頚椎後方除圧固定術とは?

頚椎後方除圧固定術も、頚椎の背中側からアプローチする手術です。頚椎椎弓形成術が主に脊柱管を広げる(除圧)ことを目的とするのに対し、頚椎後方除圧固定術は、より直接的に神経の圧迫を取り除き、さらに金属などで骨を固定して安定化させることを目的とします。椎弓切除(椎弓の一部を取り除く)や椎体間の固定(骨と骨を繋ぐ)を伴うこともあり、複雑な不安定性や変形を伴う場合に選択されることがあります。

個々の手術内容は患者さんの状態や病院の方針によって異なりますが、主に後方からのアプローチで神経の圧迫を解消し、同時に不安定な頚椎を固定することで、症状の改善と長期的な安定性を目指します。この手術は、神経圧迫の解消と同時に脊椎の安定化を図る点で重要です。

*頚椎後方除圧固定術について、より詳しく知りたい方は、以下のサイトでの説明もご覧ください。

交通事故による脊柱の【後遺障害】認定基準とは?

交通事故で頚椎の手術を受けた後、その影響で体に「後遺障害」が残ることがあります。自賠責保険では、この後遺障害を等級として認定し、その等級に応じて賠償額が決定されます。しかし、その認定基準は非常に複雑です。

ここでは、自賠責保険における脊柱の後遺障害認定基準について、基本的な考え方と、特に重要な3つの評価ポイントを詳しく解説します。ご自身の状況がどの基準に当てはまる可能性があるのか、理解を深める手がかりにしてください。

自賠責保険における「脊柱」の定義

自賠責保険における「脊柱」(背骨)の定義は、臨床医学の世界での定義とは少し異なります。一般的に脊柱には仙骨や尾骨も含まれますが、後遺障害認定においては、首の骨(頚椎)、背中の骨(胸椎)、腰の骨(腰椎)のみが対象となります。

これらの部位は、さらに「頚部」(頚椎)と「胸腰部」(胸椎と腰椎)の2つの部位に分けて評価されます。仙骨や尾骨は、脊柱の持つ支持機能や運動機能に着目した障害等級の認定対象には含まれませんが、仙骨は骨盤骨の一部として骨盤骨の後遺障害に含めて扱われることがあります。この区分けを理解することは、後遺障害の評価を受ける上で重要です。

後遺障害の3つの評価ポイント:変形障害、運動障害、荷重機能障害

脊柱の後遺障害は、大きく分けて「変形障害」「運動障害」「荷重機能障害」の3つの観点から評価されます。それぞれの障害の定義と、自賠責保険における具体的な認定基準を見ていきましょう。

変形障害:骨折や固定による脊柱の変形

変形障害は、骨折によって椎体(背骨の本体)が潰れて変形したり、手術で固定されたりした場合に認定される障害です。この障害が認められるには、レントゲン、CT、MRIなどの画像検査で変形が確認できることが前提となります。

主な等級と認定要件

【最も重い変形】6級5号:脊柱に著しい変形を残すもの

- ・交通事故で2つ以上の椎体がひどく潰れて変形し、背骨が後ろに曲がる(後弯:こうわん)状態が確認できる場合。具体的には、潰れた椎体すべての後方椎体高の合計と、潰れた後の前方椎体高の合計との差が、潰れた椎体の後方椎体高の1個分以上の高さになっている場合です。

- ・または、1つ以上の椎体が潰れて変形し、後弯が生じ、かつ、横への曲がり(側弯:そくわん)が50度以上ある場合も該当します。側弯の測定には「コブ法」という特殊なレントゲン測定方法が用いられます。ただし、実臨床では脊椎骨折で側弯変形をきたすことはほぼありません。

【中程度の変形】8級2号:脊柱に中程度の変形を残すもの

- ・1つ以上の椎体が潰れて変形し、背骨が後ろに曲がる(後弯)状態が確認できる場合。具体的には、潰れた椎体すべての後方椎体高の合計と、潰れた後の前方椎体高の合計との差が、潰れた椎体の後方椎体高の1個分の高さの50%以上になっている場合です。

- ・また、頚椎の中でも特に重要な環椎(第1頚椎)や軸椎(第2頚椎)が骨折や脱臼で変形・固定されたり、固定術が行われたりした場合にも、以下のいずれかの変位があれば8級2号に認定されます。

- ・首が60度以上ねじれた状態になっている(回旋位)。

- ・首が50度以上前に曲がった状態、または60度以上後ろに反った状態になっている(伸展位)。

- ・頭蓋底部の線と軸椎の線が30度以上の斜位で交わる状態になっている。 環椎と軸椎は、頚椎全体の可動範囲のうち相当な割合を担っており、これらの障害が起こると頚椎全体の可動範囲も大きく制限されるため、運動障害としても8級2号に該当することがほとんどです。

【変形が残るもの】11級7号:脊柱に変形を残すもの

- ・レントゲン写真などで脊椎圧迫骨折や脱臼が確認できる場合。

- ・脊椎固定術(手術で骨を固定する)が行われた場合(ただし、固定した骨の間に癒合(骨がくっつくこと)が認められない場合を除く)。

- ・3個以上の椎弓切除術(ついきゅうせつじょじゅつ)や椎弓形成術(ついきゅうけいせいじゅつ)を受けた場合。

- ・注意点: 腰椎横突起(おうとっき)骨折は、脊柱の機能に関与しないため、変形障害には該当しません。

運動障害:脊柱の動きが制限される状態

運動障害は、体が硬くなり、脊柱の動き(可動域)が制限される障害です。単に「痛いから動かせない」というだけでは認められず、画像検査で確認できる椎体骨折、脊椎固定術、または項背腰部軟部組織(首から腰の柔らかい組織)に明らかな器質的変化(組織の変化)があることが前提となります。

主な等級と認定要件

【著しい運動障害】6級5号:脊柱に著しい運動障害を残すもの

- ・頚部と胸腰部の両方が、全く動かない(強直:きょうちょく)か、それに近い状態になった場合です。ここでいう「それに近い状態」とは、正常な可動域の10分の1以下を指します。

- ・原因として、頚椎と胸腰部の両方に脊椎圧迫骨折などがある、または両方に脊椎固定術が行われた、あるいは両方の項背腰部軟部組織に明らかな器質的変化が認められることが必要です。

【運動障害】8級2号:脊柱に運動障害を残すもの

- ・頚部または胸腰部のいずれか一方の可動域が、正常な可動域の2分の1以下に制限された場合です。

- ・原因として、頚椎または胸腰部のいずれかに脊椎圧迫骨折などがある、脊椎固定術が行われた、あるいは項背腰部軟部組織に明らかな器質的変化が認められることが必要です。

- ・可動域の測定は、医師が手で動かす「他動運動」ではなく、被害者ご自身が動かす「自動運動」によって行われますので、ご留意ください。

荷重機能障害:常に硬性コルセットが必要な状態

荷重機能障害は、脊柱の骨折や軟部組織の器質的変化により、首や腰を支えることが困難になり、常に硬性のコルセット(装具)を必要とする程度の障害を指します。これは自賠責保険の等級表には直接記載されていませんが、他の等級に準じて評価されます。- ・【準用6級】 頚部と腰部の両方の保持が困難で、常に硬性コルセットが必要な場合。

- ・【準用8級】 頚部または腰部のいずれか一方の保持が困難で、常に硬性コルセットが必要な場合。

【後遺障害】認定の鍵!客観的証拠と検査の重要性

交通事故による後遺障害の認定、特に脊柱の障害においては、客観的な証拠、とりわけ画像検査が極めて重要になります。単に「痛い」という訴えだけでは後遺障害として認められないケースがほとんどです。

なぜなら、痛みが心理的な要因とみなされたり、局部の神経症状として低い等級で評価されたりする傾向があるからです。ここでは、後遺障害認定を成功させるために不可欠な、精密な検査と専門医の診断の重要性について詳しく解説します。

なぜ精密な画像検査が不可欠なのか?

後遺障害認定において、レントゲン、CT、MRIといった画像検査は、骨折や脱臼、手術による固定、あるいは軟部組織の明確な変化といった「器質的な変化」(=目に見える組織の損傷)を証明するための必須の証拠となります。

特に、以下の点に注意が必要です。

MRI検査の質:

0.5テスラなどの解像度が低いMRIでは異常が見逃されることがあります。1.5テスラ以上の高解像度MRIを装備した医療機関での検査が推奨されます。高解像度MRIは、異常を見つけ出し、脊髄損傷を立証する上で非常に有効です。

検査のオーダー:

技師に「他の病院のMRIでは異常なしと言われたが、このあたり(例えばC4/5周辺)を細かく見てほしい」と具体的に伝えることで、より詳細な画像を得られる可能性があります。MRIではパラメーターの操作によりスライスの幅の調整が可能であり、これにより異常所見が隠れてしまうことを防げます。

画像の精度:

変形障害の判定では、正確な側面像のレントゲンやCTが非常に重要です。わずかな斜位でも正確な椎体高を計測できないことがあります。胸椎のように単純X線像で評価しにくい部位では、椎体を明確に描出できるCT検査が特に有効です。

専門クリニックの活用:

画像診断に特化した専門クリニック(例:メディカルスキャニング、四谷メディカルキューブ)は、高機能な設備と画像解析の専門知識を持っています。主治医からの紹介状を持参して受診を検討しましょう。

神経症状の適切な評価と検査

脊髄や神経根の圧迫による手足のしびれ、歩行障害、筋力低下、さらには膀胱直腸障害(排尿・排便の障害)といった神経症状は、脊柱の変形・運動障害とは別に、神経系統の機能障害として総合的に評価される可能性があります。

特に、排尿障害がある場合は、泌尿器科での膀胱内圧検査を受けることが重要です。検査結果で「神経因性膀胱」と診断されれば、神経系統の機能障害が立証できる強力な証拠となります。これらの症状を適切に評価し、必要な検査を受けることで、より上位の等級認定につながる可能性があります。

手術後の「抜釘(ばってい)」のタイミングに注意

脊椎に金属のネジなどを挿入して固定する手術(脊椎インストゥルメンテーション)が行われた場合、その金属を抜く手術(抜釘術)が行われることがあります。

しかし、若年者の胸腰椎移行部など、骨移植を行わないケースで抜釘すると、脊椎固定術そのものが「なかったこと」とみなされ、後遺障害の等級が下がってしまう、あるいは非該当になってしまう可能性があるため、被害者請求前に抜釘を行うかどうかは慎重に判断する必要があります。

これは、手術によって骨折した椎体の変形がかなりよく治るため、抜釘すると後遺障害の基準を満たさなくなるリスクがあるからです。

運動障害認定の難しさ

脊柱の運動障害は比較的高等級であるため、事故により脊柱に運動障害が残ったかどうかがよく争いになります。しかし、実際には脊柱の運動障害が後遺障害等級として認められることは少ないのが現状です。その主な理由は、骨折との直接的な因果関係を証明することが難しいからです。

脊椎をコルセットなどで長期間固定すると、脊椎椎間関節や脊椎周辺の軟部組織の拘縮(関節や筋肉がかたまって動かしにくくなった状態)を併発し、胸腰椎部の曲げ伸ばしがしにくくなる(可動域制限がある状態になる)ことがあります。このような、可動域制限が生じるような治療状況であったことを診療録などで丹念に確認し、立証することで、脊柱の可動域制限の後遺障害が認定される可能性があります。

裁判例から見る【後遺障害】認定の傾向と労働能力喪失率

自賠責保険による後遺障害認定は、あくまで保険支払業務の一環として行われるものであり、最終的な結論ではありません。そのため、自賠責保険の認定結果に納得できない場合は、裁判で決着をつけることになります。ここでは、実際に裁判所が脊柱の後遺障害についてどのような判断をしているか、その傾向と労働能力喪失率について見ていきましょう。

自賠責保険の認定基準の重視と器質的変化の証明

裁判所は、自賠責保険の後遺障害認定基準を重視しており、この基準に沿って後遺障害を認定するケースがほとんどです。特に、脊柱の「運動障害」や「変形障害」が認められるには、レントゲンやCT、MRIなどの画像検査で確認できる骨折や脱臼、手術による固定、あるいは軟部組織の明確な変化といった「器質的な変化」(=目に見える組織の損傷)があることが必須とされます。

単に「痛くて動かせない」という訴えだけでは、後遺障害として認められないケースがほとんどです。これは、痛みが心理的な要因による一時的な制限とみなされたり、脊柱の運動障害ではなく、局部の神経症状として低い等級(例:14級9号や12級13号)で評価されたりする傾向があるためです。

骨折の有無や事故との因果関係が争点に?

圧迫骨折など、後遺障害の原因となる骨折の有無自体が争われることもよくあります。画像が不明瞭な場合や、事故によるものか、事故前からあった古い骨折(陳旧性骨折)なのかが問題となるケースです。

しかし、裁判所は、事故直後の画像には映っていなくても、その後のMRIなどで骨折が確認でき、事故以外の原因がない場合には、事故との因果関係を認める傾向にあります。これは、初期のX線像では軽微な変化しかなく、正常に見える場合もあるためです。

手術の必要性・相当性は広く認められる傾向

脊椎固定術のような手術が行われた場合、その手術の必要性や、事故との因果関係が保険会社から争われることがあります。特に、事故前から椎間板ヘルニアなどの既往症があった場合に問題となりやすいです。

しかし、裁判例では、事故がなければ症状が出なかったと推測される場合や、手術が医学的に合理的な範囲で行われたと判断される場合には、たとえ既往症があったとしても、手術と事故との因果関係を広く認める傾向にあります。これは、診療を担う医師の診断が尊重されるためです。

労働能力喪失率の個別判断と保険会社の主張

脊柱の後遺障害が認定された場合、その等級に応じて労働能力の喪失率が定められますが、保険会社は、特に11級などの比較的低い等級の場合に、「本当にそれだけの労働能力が失われたのか?」と争ってくることが少なくありません。

これは、「背骨の動きは他の体の部位で代償できる」「日常生活にそれほどの支障はない」といった主張がなされることもあります。

しかし、脊柱の変形障害は、長期的に見れば、隣接する椎間への影響や、脊柱の体のバランスの悪化(アライメント不良)によって生じる症状にも注意が必要です。

裁判所は、等級表に定められた標準的な喪失率にとらわれず、被害者の年齢、性別、職業、骨折の部位や程度、神経症状の有無、実際の収入減少の度合いなど、様々な事情を総合的に考慮して、個別に労働能力喪失率を判断します。

そのため、必ずしも標準的な喪失率がそのまま認められるわけではありませんが、実際に日常生活や仕事に大きな支障が出ていることを具体的に立証できれば、裁判所は適切な評価を行う傾向にあります。

交通事故の後遺障害認定で後悔しないために

交通事故による頚椎の損傷は、その後の人生に大きな影響を及ぼす可能性があります。手術が必要なケースもあれば、後遺障害が残ることもあります。

しかし、後遺障害の認定を適切に受けたうえで、任意保険会社から適切な賠償金を得るためには、医学的知識と自賠責保険の実務に関する知識が必要となり、それらの知識をもとに適切な検査結果や医師の診断書や意見書を集めることが大事です。

- 「手術を受けたけれど、ちゃんと後遺障害が認定されるか不安だ」

- 「保険会社から提示された金額が妥当なのかわからない」

- 「医師とのやり取りで、どう症状を伝えればいいかわからない」

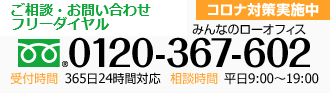

このようなお悩みをお一人で抱え込む必要はありません。私たち弁護士は、交通事故の被害者の方々が適切な後遺障害の認定を受け、正当な賠償を受け取れるよう全力でサポートします。交通事故の後遺障害に関する問題は、時間が経つほど解決が難しくなることがあります。

まずは、お気軽にご相談ください。