自賠法 令和4年改正:交通事故被害者支援はどう変わった?知っておくべきポイントを弁護士が徹底解説

最終更新日2025.9.29(公開日:2025.9.29)

執筆者:日本交通法学会正会員 倉橋芳英弁護士

音声でも解説をご用意しています。

このコラムでは、令和4年(2022年)6月15日に公布され、令和5年(2023年)4月1日から施行された「自動車損害賠償保障法(自賠法)及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律」(令和4年法律第65号)について、重要なポイントをわかりやすく解説します。

この法改正は、自動車事故による被害者の保護をさらに強化し、安定した支援を長期的に提供することを目的としています。

改正の背景から、具体的にどのような被害者支援が拡充されたのか、そして新たに導入された「自動車事故対策事業賦課金」の仕組みまで解説いたします。

自賠法 令和4年改正の背景:なぜ今、制度が見直されたのか?

まず、今回の自賠法 令和4年改正が行われた背景について理解を深めましょう。

1減少する事故件数と横ばいの重度後遺障害者数

近年、日本国内の交通事故発生件数や、事故による死者数は減少傾向にあります。これは、交通安全対策や自動車の性能向上など、様々な取り組みの成果と言えるでしょう。

しかし、残念ながら、交通事故によって常時介護が必要となるような重度の後遺障害が残る方々の数は、これらの減少に比べて、ほぼ横ばいで推移しているのが現状です。特に、若年層で交通事故の被害に遭い、重い後遺障害を負ってしまった方々は少なくありません。このような方々は、今後も非常に長期にわたる支援を必要とすることが予測されています。

積立金枯渇の危機と安定財源の必要性

これまで、交通事故被害者への支援や事故防止対策は、主に自賠責保険料(共済掛金)を原資とし、その運用益から生じる積立金を使って実施されてきました。しかし、長引く低金利政策の影響により、積立金から得られる運用益は大幅に減少してしまいました。

その結果、毎年度の被害者支援・事故防止対策に必要な事業費をまかなうために、積立金を取り崩す状態が続いていました。このままでは、早ければ10年、遅くとも15年ほどで積立金が枯渇してしまうという深刻な問題に直面していたのです。

このような財源の不安定さを解消し、将来にわたって継続的かつ安定的に被害者支援を行うための仕組みを確立することが、今回の法改正の最も重要な目的の一つとなりました。

自賠法 令和4年改正の主要ポイント:被害者支援はどう強化された?

自賠法 令和4年改正は、交通事故被害者の保護を増進し、事故防止対策を恒久的に安定して実施するために、多岐にわたる重要な変更を含んでいます。

「被害者保護増進等事業」の恒久化と内容の充実

この改正で、自動車事故被害者への支援や事故防止対策を行う「被害者保護増進等事業」が、法律の本則(基本的な規定)に明確に位置づけられ、恒久的な事業として実施されることになりました。以前は暫定的な位置づけだったため、今回の改正は、支援の継続性を担保する上で非常に重要です。

この事業には、以下のような、様々な被害者支援の取り組みが含まれています。

療養施設の設置・運営:

重度の後遺障害を持つ方のための専門病院の設置・運営。

療養生活・介護の援護:

在宅療養の方への介護料支給、介護者なき後の生活の場確保への支援

社会復帰支援:

脊髄損傷や高次脳機能障害(脳の損傷による記憶障害などで日常生活に支障が出る状態)を負われた方の社会復帰に向けた支援

交通遺児への支援:

交通遺児等への生活資金の融資など

また、事故防止対策としては、自動車の安全性能を評価する「自動車アセスメント」の実施や、運送事業者に対する先進安全自動車(ASV)やドライブレコーダーなどの導入支援も含まれています。

国土交通大臣は、これらの事業を安定的に実施するため、「被害者保護増進等計画」を作成し、被害者や関係者の意見を反映させることになっています。

新たな財源「自動車事故対策事業賦課金」とは?

被害者支援や事故防止対策を安定的に実施するための新たな財源として、「自動車事故対策事業賦課金」が導入されました。

この賦課金は、すべての自動車の所有者が加入を義務付けられている自賠責保険・共済の保険料・共済掛金の一部として、加入者全員が負担します。以前は「自動車損害賠償保障事業賦課金」という名称でしたが、今回の改正で名称が変更され、使途が拡大されたのが大きな特徴です。

令和5年4月からは、被害者支援や事故防止対策にどのくらいの事業費が必要かを推測し、自動車の台数や用途・車種によるリスクの差異を考慮した上で、賦課金の単価が設定されています。

特別会計の管理体制の明確化

徴収された「自動車事故対策事業賦課金」は、税金とは明確に区分され、国土交通大臣が管理する「自動車安全特別会計自動車事故対策勘定」という独立した会計に組み込まれて管理されます。

これにより、集められた賦課金が、その趣旨・目的に沿って、自動車事故被害者支援や事故防止対策に確実に活用されることが担保されます。また、特別会計に関する法律施行令も改正され、被害者保護増進等事業や自動車損害賠償責任再保険事業等にかかる損益計算の利益または損失の計算方法が、それぞれの事業の益金と損金に基づいて算出されるよう規定されました。

紛争解決プロセスの改善:時効の完成猶予・訴訟手続の中止

今回の改正では、交通事故に関する紛争解決のプロセスも改善されました。

時効の完成猶予:

指定紛争処理機関(例えば、(一財)自賠責保険・共済紛争処理機構)による紛争処理が、時効の完成猶予の対象となりました。これにより、紛争処理による解決の見込みがないとして打ち切られた場合でも、その通知を受けてから1か月以内に訴えを提起すれば、紛争処理の申請時に訴えが提起されたとみなされ、時効の完成が猶予されます。

訴訟手続の中止:

紛争の当事者間で既に訴訟が係属している場合でも、指定紛争処理機関による紛争処理が行われている、または紛争処理による解決を図る合意がある場合、裁判所は当事者の共同の申し立てにより、4か月以内の期間を定めて訴訟手続を中止できることになりました。

これらの変更は、被害者の方が、裁判所の判断を待たずに、より専門的かつ柔軟な紛争解決の機会を活用しやすくなることを意味します。

交通事故被害者への具体的な影響とメリット

今回の自賠法 令和4年改正は、交通事故被害者の皆様にどのような具体的な影響をもたらし、どのようなメリットがあるのでしょうか。

長期的な支援の安定化

最も大きなメリットは、交通事故によって重度の後遺障害を負ってしまった方々が、将来にわたって途切れることなく、より安定した支援を受けられる基盤が強化されたことです。

これまでの運用益に頼る方式では、低金利の影響で積立金が枯渇するリスクがありましたが、新たな「自動車事故対策事業賦課金」による安定財源が確保されたことで、介護料の支給や療養施設の運営などが継続的に行われるようになります。これは、長期的な治療や介護が必要な被害者の方々にとって、計り知れない安心感をもたらすでしょう。

幅広い支援メニューへのアクセス

「被害者保護増進等事業」の恒久化により、リハビリ支援、社会復帰支援、そして交通遺児への融資など、より多様なニーズに対応した支援が、今後も安定して提供され続けることが明確になりました。

これにより、被害者の皆様は、それぞれの状況に応じた必要なサポートを、安心して利用できるようになります。

迅速な紛争解決への期待

紛争処理機関での手続が時効の完成猶予の対象になったり、訴訟手続が中止できるようになったりしたことで、被害者の方は、裁判所の判断を待つことなく、より柔軟な紛争解決の機会を活用しやすくなります。

これにより、長期間にわたる裁判による精神的・時間的な負担の軽減が期待できます。

「自動車事故対策事業賦課金」について深掘り

今回の改正で名称が変更され、使途が拡大された「自動車事故対策事業賦課金」。この賦課金について、さらに詳しく見ていきましょう。

誰が、なぜ支払うのか?

この「自動車事故対策事業賦課金」は、すべての自動車の所有者が加入を義務付けられている自賠責保険・共済の保険料・共済掛金の一部として、加入者全員が支払うことになります。

その目的は、ひき逃げや無保険車による事故の被害者救済に加え、今回の改正で新たに使途が拡大された「被害者保護増進等事業」(被害者支援と事故防止対策)の費用に充てるためです。つまり、これは「自動車を運行する者全体で、交通事故の被害者を支え、事故の発生を未然に防ぐための費用を負担する」という社会的な仕組みなのです。

税金との違いは?

「自動車事故対策事業賦課金」は、税金とは明確に区別されます。

この賦課金は、「自動車安全特別会計自動車事故対策勘定」という独立した会計で国土交通大臣によって管理されます。集められた資金は、その目的(被害者支援と事故防止)のためにのみ使用されることが法律で定められています。

自動車ユーザーの皆様が負担している自動車関係諸税や車検時の検査登録手数料などは、それぞれ異なる使途・目的のために設定されており、今回の賦課金とは別個に管理されています。そのため、他の税金を交通事故被害者支援に活用することはされていません。

旧賦課金との違い

もともと、自賠責保険料には「自動車損害賠償保障事業賦課金」が含まれていました。この旧賦課金は、主にひき逃げ事故や無保険車による事故の被害者救済(政府保障事業)に充てられていました。

今回の改正で、名称が「自動車事故対策事業賦課金」に変わり、さらに「被害者保護増進等事業」という形で被害者支援や事故防止対策といった新たな使途が加わった点が大きな違いです。これにより、賦課金の単価も用途や車種に応じて見直しが行われています。

まとめ

今回の自賠法 令和4年改正は、交通事故被害者の皆様にとって、より手厚く安定した支援が受けられるようになるための大きな一歩です。

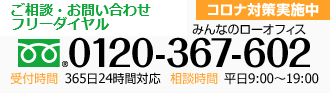

もし、今回の自賠法 令和4年改正についてさらに詳しく知りたい、ご自身の事故について不安がある、示談交渉がうまくいかないといったお悩みがあれば、どんな些細なことでも構いません。

まずは一度、当法律事務所にご相談ください。交通事故の専門家が、あなたの不安を解消し、より良い未来を築くためのお手伝いをさせていただきます。