交通事故で失われた視力を取り戻すために:外傷性白内障と後遺障害認定の全知識

最終更新日2025.9.29(公開日:2025.9.29)

執筆者:日本交通法学会正会員 倉橋芳英弁護士

交通事故に遭われた際、目に思わぬ怪我を負い、「外傷性白内障」と診断されることがあります。これは、単なるかすみ目とは異なり、放置すると失明に至る可能性もある重篤な状態です。

さらに、その症状がすぐには現れず、数年、場合によっては10年以上経ってから発症するケースも少なくありません。そのため、「交通事故と目の怪我の因果関係が本当に認められるのか?」「適切な後遺障害の補償を受けられるのか?」といった不安や疑問を感じる交通事故被害者の方は多いでしょう。

この記事では、交通事故による外傷性白内障について、その原因や症状、治療法から、後遺障害の認定基準、そして複雑な手続をスムーズに進める方法まで、わかりやすく解説します。あなたの不安を解消し、適切な補償を受けられるよう、ぜひ最後までお読みください。

外傷性白内障とは?交通事故との関連性

「白内障」と聞くと、多くの方がご高齢の方の病気をイメージされるかもしれません。しかし、交通事故などの「外傷」が原因で発症する白内障もあり、これを「外傷性白内障(がいしょうせいはくないしょう)」と呼びます。カメラのレンズに例えられる「水晶体(すいしょうたい)」という組織が、目の外傷によってダメージを受け、白く濁ってしまった状態が白内障です。

水晶体は、光を屈折させてピントを合わせる重要な役割を担っており、本来は透明な組織ですが、衝撃を受けるとその構造が崩れて濁りが発生するのです。私たちの生活において、目は外界の情報の約80%を受け取る大切な器官であり、もし交通事故で目に損傷を受け、外傷性白内障になってしまったら、その後の生活は大きく変わってしまいます。

外傷性白内障の主な原因とは?

外傷性白内障の主な原因は、目への直接的な衝撃や、何かが突き刺さるような外傷です。 特に交通事故による受傷は多く見られます。バイクや自転車の運転者が、交通事故の衝撃を直接目に受けたり、フロントガラスやプラスチックの破片、刈り取られた稲藁などが目に突き刺さったりする「穿孔性外傷(せんこうせいがいしょう)」が原因で発症するケースが報告されています。

交通事故以外にも、日常生活における様々な事故が原因となることがあります。例えば、ゴルフボールや卓球のピンポン球が目に当たったり、喧嘩で目を殴られたり、転倒して机の角に目をぶつけたりするケースです。工場の作業中に鉄片が目に入ったり、うっかりペンで目を突いてしまったりすることもあります。

どのような症状が現れる?「遅発性白内障」に要注意

外傷性白内障が進行すると、以下のような症状が現れます。

- ・黒目の部分が白く濁る(水晶体混濁)

- ・物がぼやけて見える、かすんで見える

- ・視力の低下(視力がどんどん低下していきます)

- ・光がまぶしく感じる(羞明:しゅうめい):昼間は目を開けられないほどまぶしく感じることがあります

- ・物が二重・三重に見える(複視)

- ・近視や遠視の度数が変化する

- ・目を使う作業で眼精疲労が起こる

特に注意が必要なのは、症状がすぐには現れない「遅発性(ちはつせい)の外傷性白内障」があることです。

怪我から数年、場合によっては10年以上経過してから発症した例も報告されています。症状がないからといって放置してしまうと、最終的には失明に至る危険性がある重篤な病気です。

診断と治療法:手術の難しさと最新技術

外傷性白内障の診断は、主に以下の検査によって確定されます。

視力検査:

国際式試視力表(ランドルト環)などを用いて視力を測定します

眼圧検査:

眼の硬さを測定し、眼内の圧力を調べます。進行すると眼圧が高くなることがあります

細隙灯顕微鏡検査(さいげきとうけんびきょうけんさ):

目の前部にスリット状の光を当て、高倍率の顕微鏡で水晶体の濁りの状態やその他の損傷を詳しく観察する重要な検査です

眼底検査:

目の奥にある視神経や網膜などの状態、異物の混入がないかなどを調べます

オートレフ:

裸眼の正確な状態を測定し、水晶体に外傷性の異常があればエラー表示されることがあります

これらの検査で客観的な所見を得ることが、後の後遺障害認定において非常に重要になります。

治療の第一選択は手術です。一般的な手術方法として、点眼麻酔薬を使用し、まぶたを開く器具を装着した後、白目の部分(強膜)を約3mm切開します。

白く濁った水晶体の部分を超音波で破壊し吸引した後、透明な度付きの眼内レンズを挿入します。初期段階の白内障には目薬が使われることもありますが、濁りを取り除くことはできないため、視力低下が進行した場合は手術が必要です。

外傷性白内障の治療の難しさは、加齢による白内障の手術に比べて格段に高い傾向があります。加齢性白内障の手術は平均40分程度で日帰りも可能ですが、外傷性白内障の場合は、眼球内の損傷が大きく、全身麻酔による長時間の難易度の高い手術が予想されることが多いのです。

特に、水晶体を支える重要な筋肉である「チン小帯(ちんしょうたい)」が半分以上切断されていることが多いため、挿入した眼内レンズが落ちてしまう可能性があり、最終的には眼内レンズを虹彩(こうさい)の根元に直接縫い付けることになり、さらに手術時間と難易度が増します。

また、鋭利な物が刺さったことによる外傷性白内障では、眼の奥にまでダメージが及んでいたり、感染症のリスクがあるため、緊急手術が必要となることもあります。

最新の治療技術としては、レーザー白内障手術のような最先端の技術も導入されています。高難度の手術プロセスをレーザーで行うことで、従来の医師の技術に頼る手術よりも安全性や精度が高まると考えられています。また、単焦点レンズだけでなく、遠近両方をカバーできる多焦点レンズの選択肢もあります。

交通事故による外傷性白内障:後遺障害認定の可能性

交通事故による目の怪我は、大きく「眼球の障害」と「まぶたの障害」に分けられ、外傷性白内障は主に「眼球の障害」に含まれます。

外傷性白内障は水晶体の損傷によるものであるため、特に以下の後遺障害が認定される可能性があります。

視力障害の後遺障害等級

視力障害とは、失明したり視力が著しく低下したりする後遺障害です。後遺障害認定基準でいう「視力」は、裸眼視力ではなく「矯正視力」を指します。矯正視力とは、眼鏡、コンタクトレンズ、眼内レンズなどを装着して得られる視力のことです。ただし、角膜の損傷などにより眼鏡での矯正が不可能で、コンタクトレンズのみで矯正できる場合は、裸眼視力で等級が認定されることがあります。

「失明」の定義は、眼球を失ってしまった場合(摘出)のほか、明暗が全く分からない、またはかろうじて明暗が分かる程度の視力(矯正視力で0.01未満)の状態を指します。これには、暗室で明暗を弁別できる「光覚弁(こうかくべん)」や、手の動きの方向を弁別できる「手動弁(しゅどうべん)」が含まれます。

視力障害の等級の例は以下の通りです。

【第2級1号】

片方の目が失明し、もう片方の目の視力が0.02以下になったもの

【第5級1号】

片方の目が失明し、もう片方の目の視力が0.1以下になったもの

【第7級1号】

片方の目が失明し、もう片方の目の視力が0.6以下になったもの

【第8級1号】

片方の目が失明した、または片方の目の視力が0.02以下になったもの

【第13級1号】

片方の目の視力が0.6以下になったもの

調節機能障害(ピントが合わない)の後遺障害等級

調節機能障害とは、目がピントを合わせる機能(調節力)が低下する後遺障害です。この機能は主に水晶体が担っており、外傷性白内障はこの調節機能に直接的な影響を及ぼします。

「著しい調節機能障害」の定義は、調節力が、通常の場合の2分の1以下に減じた状態を指します。 測定には「アコモドポリレコーダー」という検査装置が使用され、複数回の検査結果がほぼ一定で、正常の2分の1以下であることが確認されると認定対象となります。

調節力は年齢とともに低下するため、認定には年齢別の調節力値(標準値)との比較が行われます。 なお、55歳以上の方については、実質的な調節機能が失われているとみなされ、原則として後遺障害の対象にはなりません。これは、老眼鏡を使用する年齢になると、実質的な調節力が失われていると判断されるためです。

調節機能障害の等級の例は以下の通りです。

【第11級1号】

両眼の眼球に著しい調節機能障害を残すもの

【第12級1号】

片方の眼球に著しい調節機能障害を残すもの

羞明(まぶしさ)の後遺障害等級

羞明とは、光を通常よりもまぶしく感じたり、光が当たると目の周辺に痛みを感じる症状です。外傷性白内障の症状としても、まぶしさは初期から現れやすい症状の一つです。外傷によって瞳孔が開きっぱなしになり、光への反応が失われたり、弱まったりする状態を「外傷性散瞳(がいしょうせいさんどう)」と呼びます。

羞明に関する等級の例は、瞳孔の対光反射(光に対する目の反応)の程度によって定められています。対光反射検査で立証します。

瞳孔の対光反射が著しく障害され、著しい羞明を訴え、労働に著しい支障がある場合:

- ・片眼:12級相当

- ・両眼:11級相当

瞳孔の対光反射は認められるが不十分で、羞明を訴え、労働に支障がある場合:

- ・片眼:14級相当

- ・両眼:12級相当

後遺障害等級認定の重要ポイントと弁護士の役割

外傷性白内障の後遺障害認定は、医学と法律の両面で高度な専門知識と適切な立証が非常に重要です。適切な後遺障害等級が認定されなければ、受け取れる損害賠償額が数百万円から数千万円も減ってしまう可能性があります。

「遅発性白内障」で後遺障害を認定させるには?

前述のとおり、外傷性白内障は、事故から何年も経ってから発症することがあります。このような「遅発性外傷性白内障」の可能性がある場合、特に注意が必要です。交通事故の示談が成立した後に外傷性白内障が発症した場合に備え、示談書に「本件の示談締結後に外傷性白内障を発症した際は、甲乙間で別途協議を行うものとする」といった文言を記載しておくことが、将来の再請求をスムーズにするために役立ちます。

外傷性白内障は緑内障と同様に、放置すると失明の危険性がある重大な病気です。示談手続を行う際には、将来の発症リスクを十分に念頭に置き、慎重に対応する必要があります。示談後の損害賠償請求は原則としてできないため、「例外的に示談後でも遅発性白内障の損害賠償を請求できること」を主張・立証していく必要がありますが、これは容易なことではありません。

因果関係の立証がなぜ難しいのか

外傷性白内障の後遺障害認定で最も争点になりやすいのが、交通事故との「因果関係」の立証です。 白内障は加齢によっても発症することが多いため、特に被害者が40代以上の場合、相手方保険会社から「加齢によるものではないか」「事故前から白内障だったのではないか」といった反論がなされるおそれがあります。

こうした反論を覆し、「交通事故によって外傷性白内障を発症した」ことを証明するためには、専門性の高い医学的資料を用いた説得的な立証が不可欠です。事故直後の目の状態を示す客観的な検査結果(オートレフ、細隙灯顕微鏡検査、眼底検査など)が非常に重要になります。

裁判例の中には、事故直後に視力低下を訴えていなかったことや、その後の検査で器質的異常が見られなかったことなどから、事故との因果関係を否定した事例も存在します(東京地裁平成17年3月24日判決、東京地裁平成25年11月19日判決など)。

しかし、事故から約2年後に黄斑円孔による網膜剥離が発症した事例で、事故による眼球打撲が原因で視力低下が進み、網膜剥離に至ったと因果関係を肯定した裁判例もあります(大阪地裁平成12年8月25日判決)。

適切な後遺障害認定のために弁護士に相談すべき理由

外傷性白内障に関する後遺障害の認定は、医学と法律の両面で高度な専門知識が必要となります。 交通事故の初期段階から、医学的知識を持つ弁護士が被害者の怪我の状態を正確に把握し、適切な時期に適切な検査を実施し、後遺障害診断書などの医学的資料を適切に準備することが理想的です。

弁護士は、どのような検査が必要か、どのような記載が重要かといった、等級認定に直結する具体的なアドバイスを提供できます。 特に遅発性の白内障の場合など、示談が終了した後に症状が出る可能性があります。

示談後の損害賠償請求は原則としてできないため、「例外的に示談後でも遅発性白内障の損害賠償を請求できること」を主張・立証していく必要がありますが、これは容易なことではないため、弁護士のサポートが必要となるのが通常です。

弁護士は、保険会社との交渉において、被害者にとって適切な賠償額を主張し、獲得を目指します。因果関係の争いや等級認定の困難さに直面した場合でも、専門知識と経験を活かして強力にサポートします。

まとめ

外傷性白内障は、視力低下や失明の危険を伴う重篤な目の障害であり、交通事故との因果関係の立証や後遺障害の認定には専門的な対応が求められます。特に、症状の出現が遅れる「遅発性白内障」の存在は、交通事故の後遺障害認定を複雑にする要因となります。

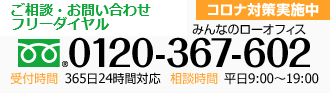

ご自身やご家族が交通事故で目の怪我を負い、外傷性白内障の可能性がある、あるいはすでに症状が現れている場合は、不安を感じたままにせず、交通事故に詳しい弁護士にできるだけ早くご相談ください。私たちは、被害者の方々が安心して治療に専念し、適切な補償を受けられるようサポートいたします。

どうぞお気軽にお問い合わせください。